DX推進の最前線で活躍する企業に、DXの進め方や今後の展望などをお伺いするDX推進企業スペシャルインタビューの第四弾。今回は、株式会社ブレインパッドの執行役員 CMOである近藤 嘉恒さんにデータ活用における環境の変化、データ活用を日常化させるための鍵など、特に「CXを向上させる」ために欠かせないデータ活用についてインタビューしました。

インタビュアーは、元人事コンサルタント、現在はアイスリーデザインにてマーケティングを担当する田中です。

本インタビュー記事は、前編・後編に分けてお届けいたします。

ブレインパッドのサービス概要

田中:HPを拝見させていただいたところ、色々なサービスを展開されていますが、改めて貴社のサービスを教えてください。

近藤:大きく2つの事業領域でビジネスを展開しています。

データ活用のプロフェッショナル人材を用いてプロジェクトを推進する事業と、SaaSプロダクトを用いて課題解決を進める事業の2つです。

プロダクト事業は、このようなラインナップで展開しています。

「Rtoaster」 :自社開発のCDP、レコメンド、Web接客、ポップアップ等を内包した総合CX SaaS

「Probance」 :BtoC向けマーケティングオートメーション(MA)SaaS

「Brandwatch」:X(旧Twiitter)の全量データを対象とするSNS分析SaaS

「Ligla」 :LINE特化型のマーケティングオートメーション(MA)SaaS

「Conomi」 :自社開発のマッチングアルゴリズムエンジン

「Altair Analytics」:統計解析・ビッグデータ加工システム(データ分析)

「プロダクトの提供領域がそれぞれ違いますよね」と言われることもあるのですが、実は「すべてデータ活用」を基点にしているということが共通しています。Rtoasterは「オウンドメディア」のデータを使ったパーソナライズ、Probanceは「メールの反響データ」を用いたパーソナライズ、Brandwatchは「ソーシャルデータ」の可視化、Liglaは「LINEでの対話データ」を駆使した仕組みです。

このようにブレインパッドとしては「データ」に「アルゴリズム」を加えたソリューションという観点で共通したサービスに仕立てて提供しているのが特徴です。

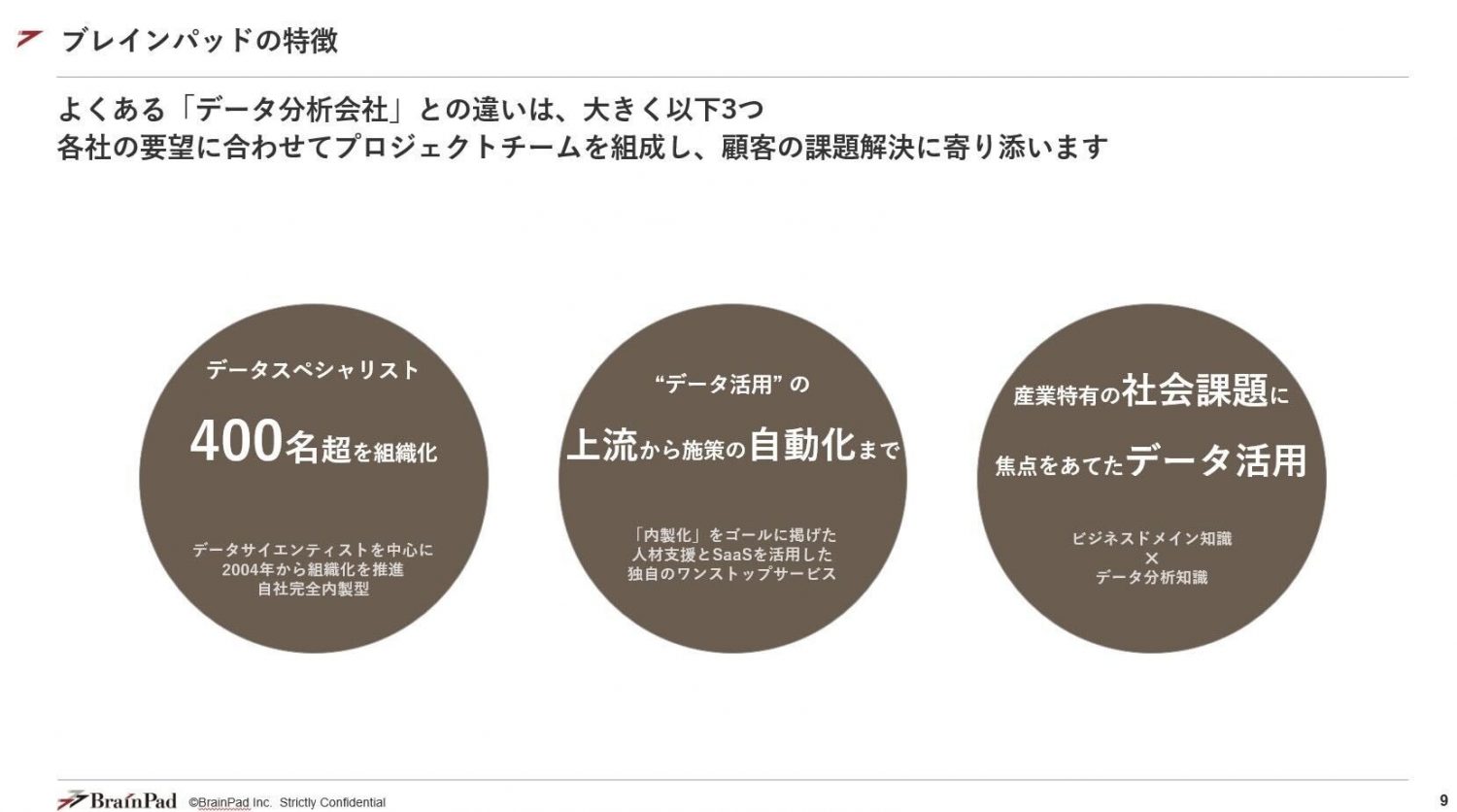

また、SaaSプロダクトだけを提供することでは、データ活用の真の浸透は難しく、それらを推進するための「データ活用人材」がすごく大切です。弊社は社員が約600名ですが、そのうち、データスペシャリストと呼ぶデータ専門職が400人(うち、データサイエンティスト職で約200名)を保有する業界内でも随一の技術集団となっています。これは、業界の中で最大規模の組織事業体だと思います。

「SaaSの開発会社で業務支援としてCSという人材を提供する」という企業は多くありますが、あくまで「設定支援」「付加サービス」の域となり、本来のデータ分析領域を「データサイエンティスト」「データエンジニア」を抱えてプロフェッショナルサービスと、それらを再現性のある業務として適合させるSaaSプロダクトの両方のサービス形態でデータ活用を推進する「両輪を備えている会社」はブレインパッドしかないといっても過言ではないかなと思ってます。

なので、デジマ(デジタルマーケティング)系の人たちは、弊社に対して「『Rtoaster』の会社だね」という第一印象を持たれたりする一方で、CIO系の人たちは「データサイエンティストをいっぱい抱えている分析専門家だね」という印象を持たれます。

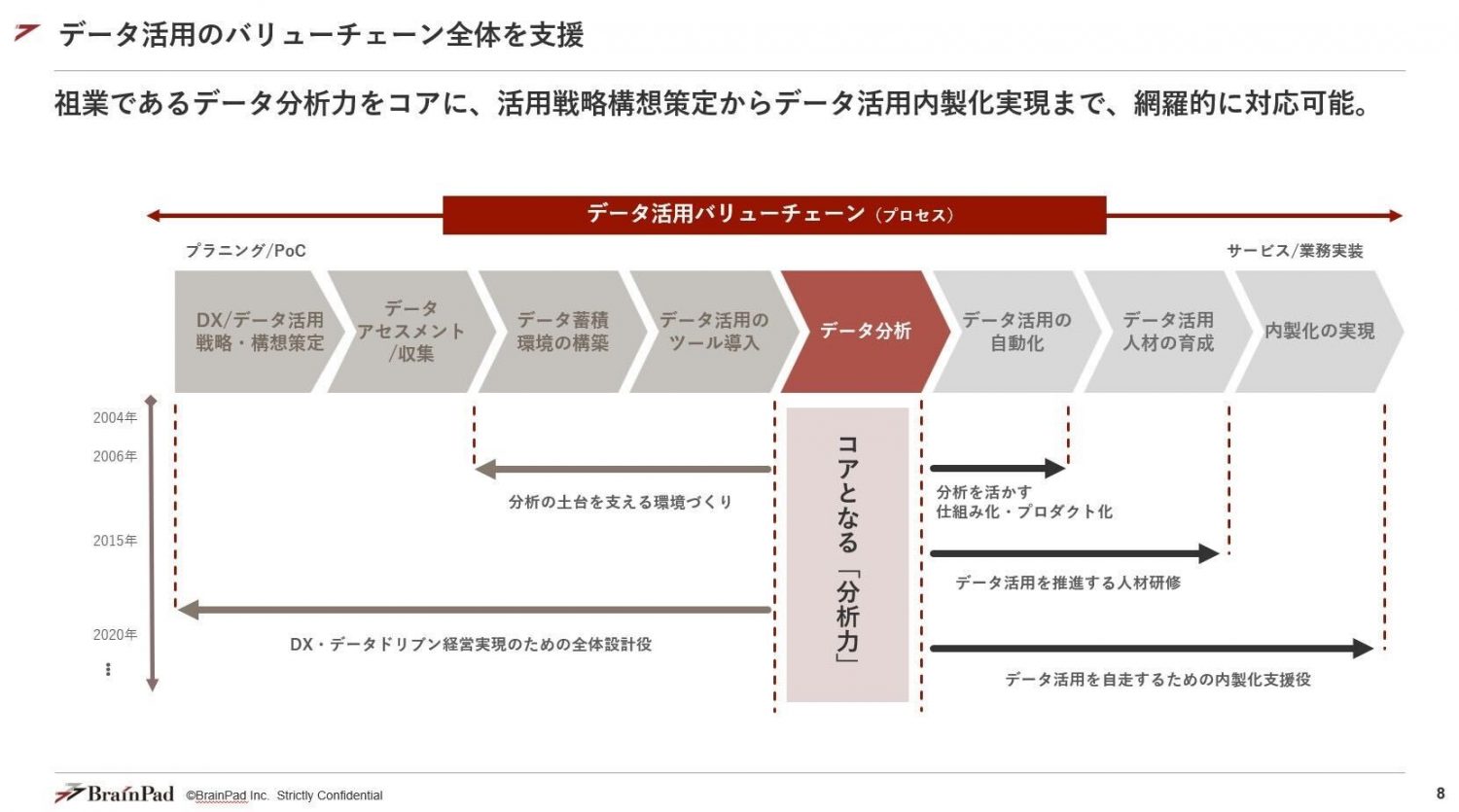

どちらも正しい印象でして、その背景には、この図にあるデータ活用バリューチェーンのように、ここ数年でビジネス領域を拡張してきた経緯があると言えます。

コアとなる「データ分析力」を中心に、上流へ、下流へとどんどん染み出していくという形で、データ活用バリューチェーンを広げていくという取り組みをしているのです。

CX領域の中心の「Rtoaster」は、あくまでこの中の1つであって、その前段にCX全体構想の策定を行ったり、 データ活用が実践的に行える環境かどうかのアセスメントをしたりしています。SaaSプロダクトのCS活動はもちろん行いますが、「自社(顧客企業内)の人員がデータをフル活用することを目指す」、すなわちデータ活用の内製化に向けた組織立ち上げや、人材育成研修、組織に一緒に入り込む伴走支援なども行っているので、これらを網羅的にできる会社というのは少ないですね。

要は、「コンサルティングファームとSIerが自社のSaaSプロダクトを保有し総合支援する」。うちの強みはどこですかと言われたら、これをお伝えしています。

前述にもありますとおり、弊社には、400名強のデータ専門人材がいます。

よく事業会社の方々から、「データ分析人材・DX推進人材は、会社に根付かない」と言われます。現在の採用市場だと、専門人材の人材確保も難しいですし、現場側にはDXに抵抗感のある人がまだいることも多く、人材の本質的な価値が理解・発揮されず、なかなか定着しづらいんです。しかし、弊社は20年間、その専門人材によるサービスを生業としてビジネスを行ってきていますので、ある意味「データ専門人材の組織化に成功している企業」だと自負しています。もちろん新卒から採用し、組織化し、成長プログラムをもって一定水準以上のレベルを担保する取り組みは日々行っています。私達が行ってきたこの内製化力・組織力は、いまのこの時代においては外販できるのではないか、と思っています。

そして、単にデータサイエンスのスペシャリストの技術者集団・研究者集団ではなく、ビジョンの共感も重要視しています。

弊社は、パーパスとして「データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる」を掲げており、データ活用という手段を用いて、社会課題を構造的に把握し、解決しにいくことをすごく大切にしています。そのため、弊社のデータ活用の専門人材には、技術知識の研鑽だけではなく、 お客様のビジネスドメイン知識の習得も意識させています。

例えば、マーケティングを行っていく上では、「ROI」「CPA」などの測量可能な数値改善の前段階として、根底に潜む社会問題を理解するケースが増えています。社会問題というのは、小売や食品メーカーのフードロス、アパレルの衣服ロスだったり、物流の2024年問題だったりです。「在庫の適正化ってどう考えるんだっけ?」となると、単一的・定性的な課題解決アプローチだと限界があるので、それらを「事実(ファクト)」で捉え、どこに改善の鍵があるのかを探索するために「データサイエンスを使いましょう」という提案に繋がります。このように社会課題を意識した上で手段としてデータ活用を促進していけることがブレインパッドの業界内の強みでもあります。

データサイエンスを根付かせたいという思い

田中:世間では「DX推進人材が不足している」といわれている中で、ブレインパッドにはデータスペシャリスト400名超いらっしゃるというのは、どのようにその仕組みが成り立っているのでしょうか。

近藤:大きく二つのターニングポイントがありました。

1つ目のターニングポイントは、20年前にデータ活用の専門会社として創業したことです。

IT業界のイノベーションとして、Windows95が台頭し、記録として残るデータが指数関数的に増加する中で、「分析可能なデータは、たったの3%しかない」と言われていました。「日本企業の新たな競争力を生む源泉に「データの力」を。」というのが創業の想いで、そこに愚直に取り組み続けてきた結果として、この人材組織が出来上がった歴史があります。

2つ目のターニングポイントは、2013年に「データサイエンティスト協会」という一般社団法人をつくったことです。この協会の発起人であり代表理事をブレインパッドの創業者が担ったのですが、その目的には大きく2つありました。

「データサイエンスという“技術そのもの“を浸透させたい」ということが1つ目で、2つ目として、データサイエンティストという職種が尊く価値のあるものであり、市場で正しく理解されるための指針・基準をつくり、職種として定着させたいという目的がありました。

データサイエンティスト協会では、各業界から優秀なデータ専門人材が集まり、データサイエンスの「スキル基準」を何百項目も定め、展開しています。

このようなスキルは無形であることから、かつては「自分にはナレッジがあります」とか「知識があります」などと誰でも言うことができていたのですが、同協会でそのスキルを体系立てたことによって、世間に対してデータサイエンティストという職種が具体的にどのようなことができる人材なのか、そのスキルにはどんな段階があるのかが定まったことにより、「専門職の目指す羅針盤」になったのかなと捉えています。また、それを代表理事として推進したことで、副次的ではありますが、ブレインパッドが「専門集団の筆頭(パイオニア)」であるという印象を世間に持っていただけているのかなと思っています。とはいえ、まだまだニッチな領域ではあります。

データ分析から内製化へ、一気通貫での対応

田中:DX推進のフェーズにおいて、プロフェッショナル人材によるサービスはどのフェーズにも効果的かと思いますが、どういった形で効果を出すことができるのでしょうか?

近藤:DX推進は、既存事業の変革をデジタルを用いて推し進めることですから、上流から下流、内製化の実現まで、網羅的にサービス・人材支援が必要になります。

マーケティングに焦点をあてると、ここ数年で、マーケティング関連のSaaSが非常に多く台頭してきたことで、SaaS市場は寡占化しています。一方、基本的には「先駆者たちが模索しながら行ってきたものを汎用化する」ことで多くのマーケティングSaaSはできているので、ツール導入の主な目的は「業務処理支援」となっています。ゆえに、ツールの効能は、「省力化」ということになります。

もちろん、「売上が上がった」「CVRが高まった」という効果は出ますが、主には「やれるはずのものをツールを用いて省力的に行うことができた」ということです。

今、マーケティングサービスの方向性は二極化していると言えます。統合化という形で、色々な企業を買収して「機能の網羅性」を担保するか、バーティカルSaaSと呼ばれる業界・業務に特化したサービスを生み出すか。この2つの方向性で差別化ポイントを各社が競い合っています。

バーティカルSaaSとは?

バーティカルは、SaaS文脈では「垂直」「特定の業界に特化した」という意味で使われます。バーティカルSaaSは特定の業界や業種に特化したクラウドベースのソフトウェアサービスのことを指します。その逆は、ホリゾンタルSaaSといいます。(ホリゾンタルSaaSは、業種や業界を問わず広く利用されるクラウドベースのソフトウェアサービスを指します)

一方で、僕らの動きはちょっと違っています。ツールの特性を変えるのではなく、ツールの使い道を充実させる方向に力を入れています。すなわち、ツールを使って「新たな価値」をどう生むかをテーマに掲げているということです。

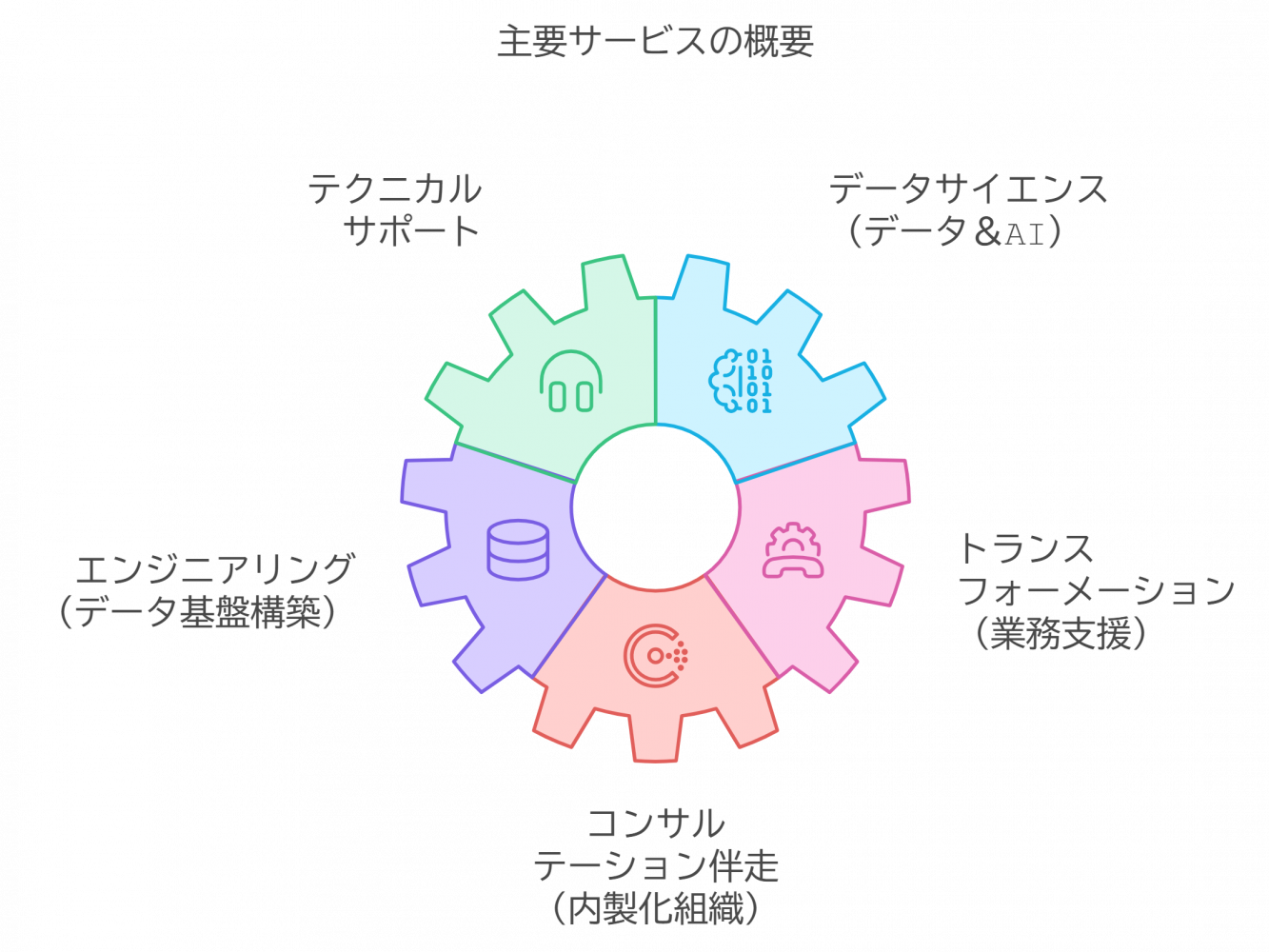

「データを用いたソリューション」を生業とするブレインパッドにおいては、プロダクトは弊社サービスの一部にしか過ぎないので、「運用サポート=プロダクトのCS」というような領域には留めない考え方をしています。ですので、マーケティングをご支援する際には、大きく5つのレイヤーでサービスを展開しています。

1.データ & AI (コンサルティングとデータサイエンス)

2.実用性のある基盤構築、運用(データエンジニアリング)

3.業務支援・スキル意識改革の研修(トランスフォーメーション)

4.自社内製化に向けたデータ分析組織立上げ(伴走型コンサルテーション)

5.SaaSプロダクトのCS(テクニカルサポート)

1つ目(データ & AI (コンサルティングとデータサイエンス))は、「ツールを使いこなせればいい」ではなく、「どのようにデータを使っていくか」というデータ活用の目的策定です。データサイエンティスト・コンサルタントが「このテーマの分析を開始しましょう」という提案を行っていきます。

また、分析をした結果、そのナレッジやアルゴリズムを社内に浸透・実装していくとなると、それに適したシステム構築が必要となります。Google、MicrosoftやAWSなど、さらに今の時代であれば、生成AI関連(ChatGPTやLLM<大規模言語モデル>)機能の開発という話になります。

それが2つ目(実用性のある基盤構築、運用(データエンジニアリング))です。

一方で、ツールに留まらず「データ活用環境をどう使いこなしていくか」をレクチャーしていかないといけない。このような人材育成支援機能が3つ目(業務支援・スキル意識改革の研修(トランスフォーメーション))です。

さらには4つ目(自社内製化に向けたデータ分析組織立上げ(伴走型コンサルテーション)のキーワードはまさに「内製化」です。日本の失われた30年において、 事業会社はIT業務の多くをITベンダーに外部委託してきた歴史があるので、 自らIT活用の企画と実装を担う内製化組織をこれからつくっていく必要があります。現場と経営、ITとビジネスのような「区分して語られる時代」が終焉し、本来のDX、すなわち、みんなでトランスフォーメーションしていくにあたって本丸となる「組織組成」を行うことが現在の重要なキーとなります。

なので、私たちは、5つ目(SaaSプロダクトのCS(テクニカルサポート))の、「ひとつの仕組みであるツールをこのように使いましょう」という業務の上流プロセス(1番から4番)を、もともと「データ活用のレイヤー」として提供しているわけです。

マーケティングにおいては、単なるツール導入では本質的なDXが進まないため、この1番(コンサルティング~データサイエンス)から「内製化に向けた組織立上げ」といった4番まで、一気通貫しないといけないんです。最近、SaaSベンダーたちもプロフェッショナルサービスを始めていますが、それらは現時点では「5」を主とするサービスになっているのだろうな、と理解しています。

ブレインパッドが「DXの核心はデータ活用にある」と伝えている所以でもあるのですが、事業会社の皆様には「このサイクル(データ分析から内製化へ)を回していきましょう」という話をお伝えしています。

データ活用に課題を抱える企業と課題感の変化

田中:具体的にどういう企業が貴社のサービスを活用されているのでしょうか?

近藤:国内の大手企業を中心に採用いただいています。「アパレル」「化粧品」「通販」「Webサービス」などの事業会社はもとより、最近は「百貨店」や「ドラッグストア」のような「過去からECもやってきたけど、そろそろ本格的なオムニチャネル(※)構想に突入したい」という企業からの相談が増えたなという印象があります。

オムニチャネルとは

顧客があらゆるチャネルを自由に行き来しながら情報収集や購買活動を行える、シームレスで(チャネルの違いを意識せず)快適な体験を提供する概念や仕組みです。

今までのデータ活用は、例えば「店舗受け取り」や「ECで店頭在庫照会」のようなデータ連携によるサービスが主でしたが、最近は、店舗・EC購入データも含めて「会員の嗜好性」を分析したり、「商品起点で分析」することで、店舗で買いたいのか・ECで買いたいのかなどの商品の違いを分析し「どこで買ってもらうのが良いか」という分析などを行うことが増えました。

店舗POSデータは、これまで徹底した分析・活用には用いられてこなかったのが、IT技術の進化に伴い、ECと店舗を統合したデータ分析の高速化・実用性が飛躍的に進みました。

どちらでも「買うことができる場」をつくることをオムニチャネルとして展開してきて、次は「店舗・ECのどちらで買いたいのか」という仮説をデータを用いて作っていくフェーズに突入しました。ECでものを買うお客さんと店舗でものを買うお客さんって、IDが同じであったとしても、その買い方とか目的はシチュエーションによって変わりますよね。わざわざお中元を店舗に来て買う人は「対話したい嗜好」だったり、ECで買う人は「早く済ませたい」だったり。

「目的に合わせてコミュニケーションする」ということ、つまり、オムニチャネルがもう一段進んだ状態が最近のトレンドだという印象を受けています。

ここ数年で起きていたデータ活用系ツール導入のジレンマ

近藤:過去の話でいうと、6~8年前は、ツールを導入し、その時点において課題と認識している表面的な部分の解決だけを行ったり、その解決手法のコスト削減を目的としたツールの入れ替えを行うことが改革だと思われていました。

<ツール導入のフェーズ>

フェーズ① 「CDP」「WEB接客」「MA」を入れることで課題解決(自動化|省力化?)

フェーズ② ライセンスの高騰により「コスト削減」を目的とし、ツールを入れ替える

フェーズ③ (フェーズ①時点から、既に目的が不明確なため)結果上手く使いこなせない

例えば、フェーズ①においてこんな会話があったりします。

ベンダー :「CDP(※)入れませんか?」

事業会社 :「入れます!」

ベンダー :「一元管理ができますよ、よかったですね」

事業会社 :「バラバラだったデータが一緒になりました」

他にもこんな声を聞くことがあります。

「ウェブ接客ツールがないから、ポップアップができないんです。」

「メルマガ一斉配信しかしていないので、トリガーメールを行うMA入れたいです。」

こういったお声を機に、ポップアップ機能やMAツールを導入し、それで「売上が〇〇上がりました!」「CVRが〇〇上がりました!」というのがフェーズ①だとします。

CDP/DMPとは

CDPとは、カスタマーデータプラットフォーム(Customer Data Platform)の略。

自社が持つ顧客データの基盤です。複数のチャネルからデータを1つに取りまとめたものを指します。

DMPとは、データマネジメントプラットフォーム(DMP)の略称で、多くの場合「パブリックDMP」または「プライベートDMP」のいずれかを指しています。

「パブリックDMP」は、広告配信を最適化するための、大量の匿名の顧客情報を集約したデータ基盤のことです。一方で、自社のあらゆる顧客データを蓄積するデータ基盤は、上記のパブリックDMPに対して「プライベートDMP」と呼ばれています。

当たり前の話ですが、ツールを入れたからって売上が上がるわけではありません。過去実施してなかった施策が走ったので、前年対比で相対的にリフトアップされただけです。

ツールを入れた(鉄板施策を実施した)だけだと、お客様も施策に慣れてきて、この伸びが鈍化してきます。本来は「ツールを用いて、新たな顧客体験・接客体験を生み出しやすくする」ことが目的なのですが、その目的どおりに使いこなせていないことを「ライセンスの高騰」を理由に「ツール入れ替え」のコンペを繰り返すようなことも起きていました。これがフェーズ②です。

コンペになると「リプレイス」が目的になり、本来の目的(課題解決)の達成には至らないんですよね。フェーズ②での選定ポイントはずばり「金額」。課題解決じゃなく、金額によるベンダー選定って話になってくるんですね。

結果、「使いこなせない」という課題は、フェーズ①から変わっていないため、いま一度考え直すべきは、「ツールを用いて、新たな顧客体験・接客体験を生み出しやすくする」ために、「どんなUXを生み出したいか」「どんな接客を行いたいか」という本質を策定することがとても大切だと思います。

ツールの「使いやすさ」「導入のしやすさ」には、プロダクトによってもちろん濃淡はありますが、ツールのそのものの機能・らしさをフル活用できている会社って実はまだまだ少なく、ツール利用に対するリテラシーが上がらないというお話はいろんなお客様との会話でよく耳にします。

「どんな体験を与えたい?」「なぜその体験を与えることが大事なのか?」といった「Why?(なぜ)」や「What?(なにを)」といった思考を改めて整理することが必要なのだと思います。「Why?」「What?」「How?」の「How?(どうやる)」の部分ばかりの会話になってしまうのが、ツール導入におけるジレンマであり、実際に事業会社のみなさんの根本に抱えているお悩みとして多い傾向にあるという感覚です。

百貨店の話に戻ると、百貨店のECで商品を買う理由は「利便性」です。「去年と同じ方に今年もお中元を贈りたい(いちいちリストを作り直したくない)」「わざわざ暑い中、中元コーナーの列に並ばなくてもいい。自宅でできるからECで予約をしたい」などです。

そもそも百貨店に足を運ぶ理由は、単に買い物がしたいだけでなく、百貨店という場に行きたいんですよね。上の階から下の階まで歩いて、見て・お話しして・食事して、五感で楽しむためにいきたい、というのが真理で、百貨店側もそれを理想と定め、接客するわけです。

「これまではECで予約したけど、今回は特定の人に特別な物を贈りたいので、店員さんに相談したいんだけど」という店員との会話を目的に来店することもあるんですよね。

「会話がしたい」「接客を受けたい」「質問がしたい」「ついでにこれもしたい」といったニーズから、百貨店にわざわざ足を運ぶ。つまりECは百貨店の“来店”を奪うことはなく、「百貨店に行かない」はビジネスモデル上、そもそもないんです。

お客様(消費者)は、百貨店というブランドの「店舗とECを“使い分け”」ることを意識的に実施しています。

このようなお客様の深層に事業会社のみなさんが気づいてきているので、「この仮説をデータで立証していく」という機運が生まれ、いままで蓄積してきた顧客の属性・購買・行動という自社が持っている「データの価値」に再注目されてきているのです。

単に「CDPで貯める」「Web接客で掲載する」「メールを送る」という自社都合のアクションデータではなく、そこで溜まったデータの活用を全社的に行おう、というCXを事業戦略に据える企業が増えてきたのだと、僕の中では解釈をしています。

田中:今の状況としては、これらのフェーズがだいたい一巡してきて、ようやくデータの活用というところまでフェーズが来ているという感じなんですね。

近藤:そうだと思います。田中さんがおっしゃるような「データ活用をするタイミングに来た」というのは、今まではデータで見ていなくて、やりたいことをやってきたという「How?(どのように)」の部分だった、というところだったので、ようやく次のフェーズだといったところですね。

ツールを用いた導入支援作業はCSが行いますが、本来的には前述したとおり、「データで語る」もしくは「データを設計する」といった「ツール導入プロジェクトの領域ではないコンサルティングの領域」へと入っていくことが求められます。 それはCSの領域を凌駕しているわけで、求められるレベルはデータ分析を含むコンサルティング領域になってきたところがあります。

前編まとめ

ここまでが前編となります。

前編では、自社のDX(本記事の文脈としてはデータ活用)を考える上で、改めて何を意識していくべきかを中心に近藤さんに語っていただきました。

・データサイエンスの仕事の価値の向上

・ここ数年に発生していたジレンマから、データ活用は一歩先へと前進

・ツールの寡占化が進む中で、改めてCXを見つめなおすこと

→「どういった体験を与えたいのか」という「How?(どのように)」だけではない、「Why?(なぜ)」、「What?(なにを)」を追求していくことの重要性

後編では、今後データ活用をしていく上で鍵となるデータの種別を起点に、さらに深い内容を語っていただいております。

・データ活用を日常化させる鍵となる5つのデータ

・CXを広義に捉えていく時代へ移り変わり、顧客は本質的な体験を求めている

後編はこちらからご覧になることができます。