急速に進むデジタル化の中で、多くの企業が「クラウド移行を進めるべきか」「オンプレミス環境を維持すべきか」という選択に悩んでいます。実は、この二択で考える必要はありません。ビジネス要件に合わせて両方の良いところを組み合わせる「ハイブリッドクラウド」が現実的な選択肢として注目されています。

「柔軟性を高めつつ、コストも最適化したい」「セキュリティを確保しながらも、先進技術も活用したい」「段階的にクラウド化を進めたい」—こうした一見矛盾する要求を同時に満たす環境を実現できるのが、ハイブリッドクラウドの魅力です。

この記事では、ハイブリッドクラウドの基本から構成例、具体的な導入ステップまでを幅広く解説します。特に、

- パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスの違いとそれぞれの特性

- 導入によるビジネスメリットと考慮すべき課題

- どのシステムをどの環境に配置すべきかの判断基準

- 具体的な構成例と段階的な導入アプローチ

といった実践的な知識が得られます。IT部門の担当者はもちろん、クラウド戦略を検討する経営層やシステム刷新を考えるビジネス部門の方々にも役立つ内容となっています。

最適なIT環境の選択は、企業の競争力を左右する重要な経営判断です。この記事が、自社にとって最適な環境を構築するヒントになれば幸いです。

ハイブリッドクラウドとは

ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス環境を組み合わせて、それぞれを上手く連携させて使うITインフラの形です。それぞれの環境の良いところを活かして、業務を最適な場所に配置します。これにより、柔軟性とセキュリティのバランスを取りながら、コストを抑えたシステム環境を構築します。

言い換えると、「パブリッククラウドの柔軟さ」「プライベートクラウドの安全さ」「オンプレミスの確実さ」といった、それぞれの良いところだけを組み合わせた「いいとこどりのシステム環境」を作れるのがハイブリッドクラウドの魅力です。

ハイブリッドクラウドの仕組みと特徴

ハイブリッドクラウドの最大の特徴は、異なる環境間でのシステムやアプリケーションの移動やデータの連携ができることです。こうすることで、業務の性質や必要に応じて最適な環境を選べます。

たとえば、セキュリティが特に大事な基幹システムはプライベートクラウドで、トラフィック変動の大きいWebサイトはパブリッククラウドで、大量のデータを処理するAI分析システムはオンプレミスで、というように使い分けることができます。

ただし、こうした複数の環境をうまくつなげるためには、以下の技術的な要素が必要です。

- API連携:各環境間でのデータやサービスの連携を可能にするインターフェース

- ネットワーク接続:セキュアかつ高速な環境間の通信経路

- 一元管理ツール:複数環境を統合的に監視・管理するためのプラットフォーム

ハイブリッドクラウドを構成する主な要素について、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

パブリッククラウド

パブリッククラウドは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなどのクラウドプロバイダーが提供する共有インフラ上のサービスを指します。

【メリット】

- 迅速なスケーラビリティ:需要の増減に応じて数分〜数時間単位でリソースを拡張・縮小できる

- 従量課金制:使用したリソースに対してのみ課金されるため、初期投資が少なくて済む

- 最新技術へのアクセス:AI、IoT、ビッグデータなど、先端技術のサービスがすぐに利用可能

- 保守・運用の負担軽減:インフラの物理的管理がなく、ソフトウェアのアップデートも自動化されている場合が多い

【デメリット】

- セキュリティ懸念:共有環境のため、企業によっては機密データの格納に不安を感じる場合がある

- 長期的なコスト増加:利用規模が大きく長期間にわたる場合、オンプレミスより総コストが高くなる可能性がある

- カスタマイズ性の制限:基盤となるインフラレベルでの細かな設定変更が難しい

【適した環境】

- 変動の大きいトラフィックを扱うWebサイトやeコマース

- 開発・テスト環境など一時的に必要なシステム

- バックアップや災害復旧(ディザスタリカバリ)のための二次的環境

- 社内に専門知識を持つIT人材が少ない中小企業

プライベートクラウド

プライベートクラウドは、自社だけが利用するために構築・運用されるクラウド環境で、自社データセンターやホスティングサービス上に構築されます。

【メリット】

- 強化されたセキュリティとプライバシー:専用環境のため、機密性の高いデータ処理に適している

- 高度なカスタマイズ性:組織の要件に合わせたハードウェア選定や設定が可能

- パフォーマンスの予測可能性:他社との共有がないため、一定のパフォーマンスが維持できる

- 規制コンプライアンス対応:金融や医療など厳格な規制がある業界の要件に応えやすい

【デメリット】

- 高い初期投資:インフラ構築に多額の初期コストがかかる

- 専門知識を持つ人材が必要:構築・運用に専門的なスキルセットが必要

- スケーリングの柔軟性が低い:リソース拡張に物理的な制約や時間がかかる場合がある

【適した環境】

- 金融機関の取引システムや医療機関の患者情報管理など、高いセキュリティと法令遵守が求められるシステム

- 安定した処理量で常に稼働している業務の中核システム

- 例:基幹業務システム、在庫管理システムなど

- 応答速度が重要な業務アプリケーション

- 例:オンライン取引システム、リアルタイム監視システムなど

- 大規模な企業で長期間にわたり安定した運用が必要なシステム

オンプレミス

オンプレミスは、自社施設内に物理的なサーバーやネットワーク機器を設置・運用する従来型のIT環境です。

【メリット】

- 完全な管理権限:ハードウェアからアプリケーションまで全てを自社でコントロール可能

- データの物理的所在の明確さ:機密データがどこに保存されているか明確で、規制要件に対応しやすい

- たとえば、金融や医療などの業界で求められる「データを国内で保管する」といった規制要件にも対応しやすい

- ネットワーク依存度の低減:インターネット接続に依存せず、安定した運用が可能

- 長期運用でのコスト効率:大規模かつ長期的な利用では、クラウドより総コストが低くなる可能性

【デメリット】

- 多額の初期投資と定期的な更新コスト:サーバー、ネットワーク機器、施設などの購入と定期的な更新

- キャパシティプランニングの難しさ:将来の需要を予測して事前に適切な容量を確保する必要がある

- 運用・保守の負担:24時間365日の監視や定期的なメンテナンスなど運用負荷が高い

【適した環境】

- 特殊なハードウェア要件があるレガシーシステムやアプリケーション

- 大量データを扱う分析システムや特殊な計算処理

- セキュリティポリシーや法的要件で社外へのデータ配置が制限されるシステム

- インターネット接続に依存せず動作する必要があるシステム

クラウド環境比較表

以下の表では、それぞれのクラウド環境の主な特徴をまとめています。ハイブリッドクラウドでは、これらの環境を組み合わせてそれぞれの良いところを活かし、弱い部分を補うことができます。企業の状況や必要に応じて、最適な組み合わせを選ぶことが重要です。

| 環境 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| パブリッククラウド (AWS、Azure、GCPなど) | • 迅速なスケーラビリティ • 従量課金制で初期投資が少ない • 最新技術へのアクセスが容易 • 保守・運用の負担軽減 | • セキュリティに対する懸念 • 長期利用でのコスト増加の可能性 • カスタマイズ性の制限 • クラウドベンダーへの依存度が高まる |

| プライベートクラウド (単一組織専用の環境) | • 強化されたセキュリティ • 高度なカスタマイズ性 • 安定したパフォーマンス • 規制コンプライアンス対応が容易 | • 高い初期投資 • 専門知識を持つ人材が必要 • スケーリングの柔軟性が低い • 構築・運用に時間がかかる |

| オンプレミス (自社施設内のシステム) | • 完全な管理権限 • データの物理的所在が明確 • ネットワーク依存度の低減 • 長期運用でのコスト効率の可能性 | • 多額の初期投資と更新コスト • キャパシティプランニングの難しさ • 運用・保守の負担が大きい • 技術革新への対応が遅れがち |

続いて、ハイブリッドクラウドが注目される背景と、よく混同される「マルチクラウド」という別のクラウド利用方法との違いについて解説します。

ハイブリッドクラウドが注目される背景

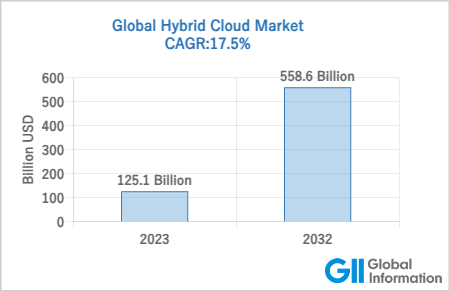

ハイブリッドクラウドは、企業のIT戦略の中心として急速に成長しています。グローバルな大手市場調査会社、IMARC Groupによると、2023年に1,251億ドルだったハイブリッドクラウドの市場規模は、2032年までに5,586億ドルに広がる見込みです。年間成長率17.5%という驚異的な数字がその重要性を物語っています。

クラウド移行アプローチの進化

この成長を支える要因の一つが、企業のクラウド移行に対する考え方の成熟です。既存のシステムをクラウドに移行するアプローチには以下3つの方法があります。

- クラウドリフト(単純移行):オンプレミスのシステムをそのままクラウドに移行する「持ち上げて移すだけ」のアプローチ。初期のクラウド導入で多く見られる。

- クラウドシフト(最適化移行):クラウドの特性を活かした設計変更を行いながら移行するアプローチ。コスト効率や拡張性を向上させる。

- クラウドネイティブ(クラウド前提設計):最初からクラウド環境での実行を前提に設計・開発するアプローチ。マイクロサービスやコンテナ技術を活用。

すべてのシステムを一度にクラウドネイティブに再構築することは現実的とは言えません。そういった理由からも、段階的な移行と複数環境の共存を叶えるハイブリッドクラウドの考え方が注目されるようになりました。

一部のシステムは単純移行、一部は最適化移行、新規開発はクラウドネイティブというように、システムごとに最適なアプローチを選択できます。ハイブリッドクラウドを導入することで柔軟性を持たせることができるのです。

クラウドネイティブについてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

> クラウドネイティブとは?ビジネスの成長を加速させる技術を徹底解説!

複合的な要因による普及加速

ハイブリッドクラウドが普及する背景には、いろいろな要因が絡んでいます。企業はデジタルトランスフォーメーションを進めつつ、今までのシステムへの投資も守らなければなりません。ハイブリッドクラウドは、段階的に移行できる解決策として役立ちます。

また、金融や医療など厳しい規制がある業界では、データの所在地や管理方法に制約があります。こうした業界では、すべてをパブリッククラウドに移すのが難しいこともあります。

技術面では、コンテナ技術やAPI連携の標準化が進み、異なる環境間の連携が容易になりました。導入の技術的な難しさも、以前より軽減されていると言えるのではないでしょうか。これらの要因が相まって、ハイブリッドクラウドは一時的なトレンドを超え、長期的なIT戦略の基盤として定着しつつあります。

ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの違い

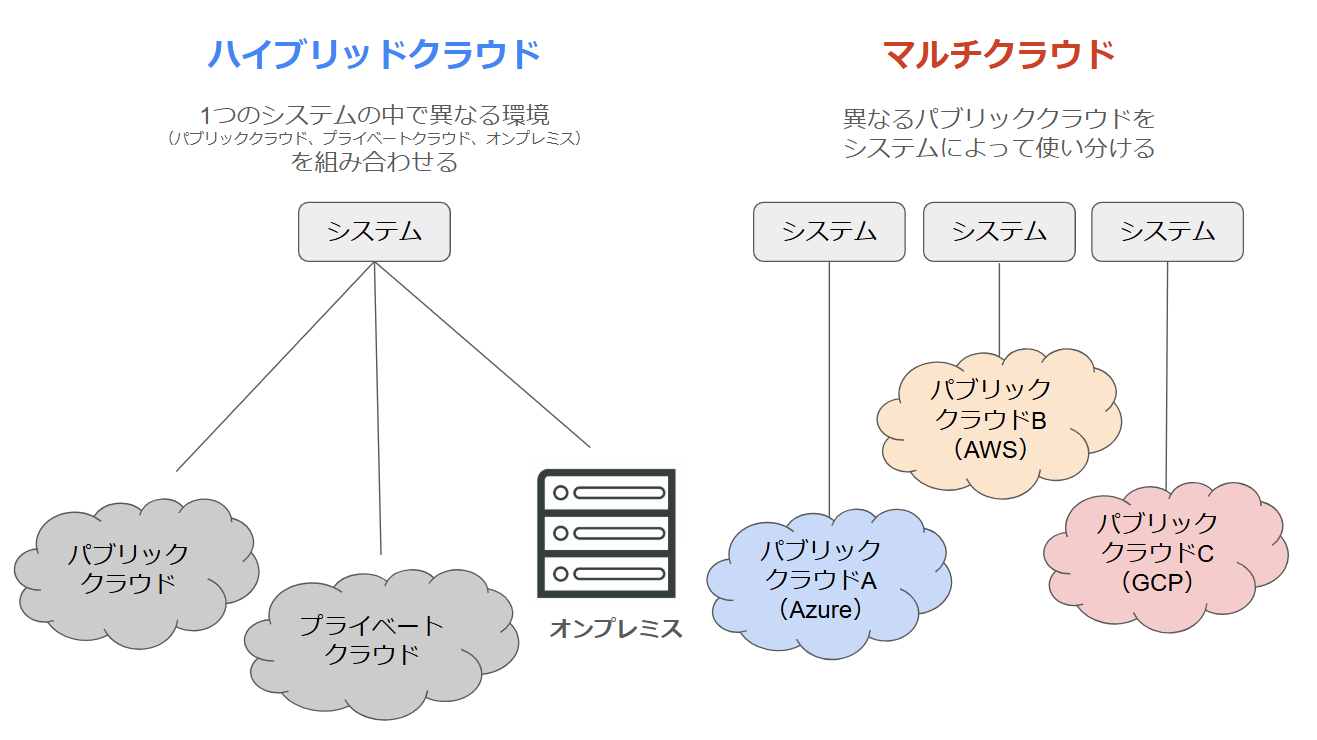

クラウド戦略を検討する際に混同されやすい「ハイブリッドクラウド」と「マルチクラウド」。名前は似ていますが、その定義と目的には明確な違いがあります。

ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベート環境(オンプレミスまたはプライベートクラウド)を組み合わせ、うまく連携させる方法です。一方、マルチクラウドは、複数のパブリッククラウドプロバイダ(AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなど)のサービスを利用する戦略を指します。

この2つの大きな違いは、その目的と構成要素にあります。ハイブリッドクラウドは、パブリックとプライベートの環境を意図的に組み合わせて、一つの統合された環境を作ることが目的です。

たとえば、顧客データは安全性を重視して自社サーバーで管理し、ウェブサイトはコスト効率を考えてクラウドで運用します。このように、システムごとに「最も適した場所」を選んで連携させることで、セキュリティとコストのバランスが取れた環境を作ることができます。

一方、マルチクラウドは主に、特定のクラウドプロバイダーに依存しないようにしたり、各クラウドプロバイダーの得意分野を活かしたりすることを目的としています。たとえば、機械学習ならGCP、IoTならAWS、Officeとの連携ならAzureといった具合に、用途に応じて最適なクラウドサービスを選ぶ戦略です。

連携の度合いも大きく異なります。ハイブリッドクラウドでは、パブリックとプライベートの環境間でデータやアプリケーションのシームレスな移動と連携が前提となります。たとえば、オンプレミスのデータベースとパブリッククラウド上のウェブアプリケーションが連携するようなケースです。

これに対してマルチクラウドでは、各クラウドサービスが比較的独立して運用されることも多く、環境間の密な連携は必ずしも求められません。たとえば、顧客管理にはSalesforce、開発環境にはAWS、社内システムにはAzureというように、用途ごとに異なるサービスを使い分けるケースが該当します。

ここまでの説明をまとめると以下の通りです。

| 比較項目 | ハイブリッドクラウド | マルチクラウド |

| 構成 | 自社環境(オンプレミス / プライベートクラウド) + パブリッククラウド | 複数のパブリッククラウド(AWS、Azure、GCPなど) |

| 主な目的 | セキュリティとコストのバランスを取る | ベンダーロックイン回避と各サービスの強みを活用 |

| 環境間の連携 | データ連携が重要で緊密 | 比較的独立して運用されることが多い |

ハイブリッドクラウドのメリット

ハイブリッドクラウドを導入することで、企業は多くのビジネス上の利点を得ることができます。ここでは、特に大事な3つのメリットについて解説します。

柔軟性の向上

ハイブリッドクラウドの最大の魅力の一つは、ビジネスのニーズが変わっても、それに合わせて柔軟にITリソースを調整できることです。各業務システムやアプリケーション(ワークロード)の特性に合ったベストな環境に配置できます。

たとえば:

- 顧客向けのWebサイトなど、トラフィック変動の大きいシステムはパブリッククラウドに

- 機密性の高い顧客データを扱うシステムはプライベートクラウドに

- 反応速度の速さが重要なシステムはオンプレミスに

このように用途に応じて環境を使い分けることで、システム全体のパフォーマンスとセキュリティを向上させることができます。

また、季節的に需要が増えたり、キャンペーンでアクセスが集中したりする一時的な負荷の変動にもすぐに対応できます。すべてのシステムを一度にクラウド化するリスクを避け、段階的に移行できる点も多くの企業にとって現実的な選択肢となっています。

コスト最適化

ハイブリッドクラウドは、固定費と変動費のバランスを取りながら、全体のコストをうまく最適化できます。常時高負荷で稼働するシステムは、オンプレミスやプライベートクラウドで運用します。一方、使用頻度が変動するシステムはパブリッククラウドで運用します。こうした使い分けで、総所有コスト(TCO)を効率よく抑えられます。

総所有コスト(TCO)とは?

TCOは、システムの導入から廃棄までにかかる費用の合計です。サーバーの購入費や利用料だけでなく、運用・保守にかかる人件費、電気代、更新費用など、関係するすべてのコストを含む「本当の意味での総コスト」を指しています。

たとえば:

- 常時高負荷で稼働する予測可能なワークロードは、長期的に見るとオンプレミスやプライベートクラウドが経済的

- 使用頻度が低いシステムや変動の大きいワークロードは、使った分だけ払うパブリッククラウドが有利

オンプレミスサーバーの更新は通常3〜5年ごとに大きな出費になりますが、ハイブリッドクラウドではすべてのハードウェアを一度に更新する必要がなくなります。また、成長や季節変動に合わせて「必要なときに必要なだけ」リソースを調達できるため、無駄な投資を避けられる利点もあります。

リスク分散

事業継続計画(BCP)の観点から、ハイブリッドクラウドは地理的な分散によるリスク軽減策となります。オンプレミスのシステムのバックアップをクラウド上に置くことができるので有事のときにも安心です。また、重要なシステムをプライベートクラウドで運用しつつ、災害時には自動的にパブリッククラウドに切り替えることもできます。

ハイブリッドクラウドのもう一つの大きなメリットは、特定のクラウドプロバイダーへの過度な依存を避けられる点です。すべてのシステムを一つのクラウドサービスに移すと、そのプロバイダーの料金や機能が変わったときに影響を受けやすくなります。

複数の環境を組み合わせることで、「このサービスの料金が上がったら別の環境に移す」という選択肢を持てます。これは長期的なコスト管理の観点からも重要なことです。

ハイブリッドクラウド導入における課題と対策

ハイブリッドクラウドにはたくさんのメリットがありますが、導入や運用には特有の課題もあります。それらの課題を事前に理解し、適切に対策を取ることが、ハイブリッドクラウドの良さを最大限に引き出す鍵です。

システムが複雑化する

いくつもの環境を組み合わせるハイブリッドクラウドでは、システムがどうしても複雑になりがちです。異なる環境間でのデータのやり取りや、アプリケーション間の整合性の確保、ネットワーク構成など、管理することが増えるからです。

複雑さが増すことによって、運用効率が下がったり、トラブル発生時に原因を特定したり解決したりすることが難しくなります。

各分野の知識をもつ人材の不足

ハイブリッドクラウド環境の運用には、オンプレミスインフラ、複数のクラウドプラットフォーム、ネットワーク、セキュリティなど幅広い知識を持つ人材が必要です。しかし、こうしたスキルセットを兼ね備えた人材は市場では少なく、多くの企業が人材を確保するのに苦労しています。

人材不足に対しては、まず既存のメンバーにクラウドに関するトレーニングを行い、認定資格の取得を支援することが基本です。また、セキュリティやバックアップなどの専門分野は、クラウドプロバイダーやマネージドサービス(MSP)を活用して補うのも効果的です。特に導入初期は、経験豊富な外部パートナーと協業することで、知識不足を補いながら社内のスキルを高めることができます。

アイスリーデザインではクラウド導入支援も行っております。人材不足でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

> アイスリーデザインのクラウド導入支援サービス

コスト計算が難しい

ハイブリッドクラウドのコスト管理はとても複雑です。オンプレミスの固定費とクラウドの変動費が混在する環境では、全体のコストを把握するのが難しくなります。さらに、データ転送料、API呼び出し料、管理ツールのライセンス料など、見落としがちな隠れたコストもあります。

コスト管理には、CloudCheckrなどの統合コスト管理ツールを導入して、さまざまな環境のコストを一つの場所で見えるようにすることが大切です。また、IT部門だけでなく、財務部門も含めてコスト意識を高める「FinOps」の文化を育てることも重要です。導入前には、直接・間接コストを含めた詳しいTCO分析を行うことも効果的です。

FinOpsとは?

FinOps(フィンオプス)とは、クラウド環境のコストを効率的に管理する取り組みです。IT部門だけでなく財務部門も含めた組織全体で、クラウド利用の「見える化」「最適化」「責任共有」を実現し、ムダなコストを削減しながら価値を最大化する実践方法です。

(参照リンク:FinOps Foundation)

これらの課題と対策を理解し、適切に準備をすることで、ハイブリッドクラウドの導入リスクを減らし、そのメリットを最大限に活かすことができます。

ハイブリッドクラウドの構成例

ハイブリッドクラウドはさまざまな形で活用できます。ここでは代表的な4つの構成例を、専門用語の意味も含めて分かりやすく解説します。

現場での即時処理:必要なデータだけをクラウドに送る

大量のデータが発生する現場では、すべてのデータをクラウドに送るのではなく、現場のシステムでまず処理してから必要なデータだけをクラウドに送る方法が効率的です。これは「エッジコンピューティング」と呼ばれる手法です。

たとえば、ある製造業では、工場の生産ラインから得られるセンサーデータ(温度や稼働状況など)を現場のコンピュータで即座に処理し、異常があればすぐに対応します。一方、長期的な分析や全社的なデータ統合はクラウドで行います。

この方法の最大のメリットは、データ転送量を減らせて、応答速度が上がることです。インターネット回線の通信費を抑えられるだけでなく、現場で必要な情報をすぐに使えるようになります。

ユーザーの近くで処理:応答速度が重要なシステム

「低レイテンシー」とはデータの送受信にかかる時間が短いことを意味します。オンラインゲームやビデオ会議、金融取引など、一瞬の遅れも許されないサービスでは、この低レイテンシーがとても重要です。

ハイブリッドクラウドでは、すばやい応答が必要なシステムはユーザーに近い場所(オンプレミスやプライベートクラウド)で動かし、大量のデータ保存や分析などは中央のパブリッククラウドで行うといった使い分けができます。

たとえば、ある証券会社では、株価表示や注文処理など、ミリ秒(1000分の1秒)単位の速さが求められる機能は各地域のデータセンターで処理しています。一方、過去の取引履歴や市場分析などはパブリッククラウドで行っています。こうした方法により、ユーザーは快適に取引でき、会社側もコスト効率の良いシステム運用が可能になります。

柔軟なリソース調整:繁忙期だけクラウドを追加

季節イベントやセールなど、一時的にシステムの利用が増える場合があります。通常時は自社のシステムで処理し、繁忙期だけクラウドの処理能力を追加で使う方法を「クラウドバースティング」と呼びます。

たとえば、あるECサイトでは、通常の注文処理は自社のプライベートクラウドで対応していますが、ブラックフライデーやクリスマス商戦などアクセスが急増する時期だけ、追加でAWSなどのパブリッククラウドリソースを利用しています。

この方法により、最大負荷に合わせてシステムを作る必要がなくなり、無駄な設備投資を避けることができます。スポーツイベントのチケット販売や季節商品を扱う企業など、需要の波が大きいビジネスで特に効果を発揮します。

地域ごとのデータ管理:法規制に応じたデータ配置

「データローカライゼーション」とは、特定の国や地域のデータをその国内のサーバーに保存しなければならないという法的要件のことです。EUのGDPR(一般データ保護規則)や各国の個人情報保護法などで、こうした要件が定められています。

規制対象となる個人情報や機密データは各国・地域のプライベートクラウドやオンプレミス環境に保存し、それ以外のデータはグローバルなパブリッククラウドで一元管理します。ハイブリッドクラウドでは、このような柔軟な対応が可能です。

たとえば、ある多国籍企業では、顧客の個人情報は各国の法律に従って国ごとのデータセンターに保存していますが、製品情報やマーケティング分析データはグローバルのパブリッククラウドで共有しています。これにより、法令遵守とグローバルなデータ活用を両立させています。

金融機関や医療機関、公共サービスなど、データ取り扱いに関する規制が厳しい業界では、このような構成が特に重要です。

これらの例からわかるように、ハイブリッドクラウドの強みはビジネスの特性や規制要件に合わせて、最適な環境を選択できる柔軟性にあります。

ハイブリッドクラウド導入ステップ

ハイブリッドクラウド導入は、計画的に進めることが重要です。ここでは、成功に導くための主要なステップを簡単に解説します。

ステップ1:現状分析と目標設定

ハイブリッドクラウド導入の第一歩は、現状の把握と明確な目標設定です。「なぜハイブリッドクラウドが必要なのか」「どのような効果を期待するのか」といった基本的な問いに対する答えを社内で共有しましょう。

たとえば「システムの柔軟性を上げる」「コストを最適化する」「事業の継続性を強化する」など、ビジネス目標と直結した形で導入の目的をはっきりさせることが重要です。経営層を含む関係者全員で、導入の意義と期待される効果について共通認識を持つことが、成功への第一歩となります。

ステップ2:データの仕訳

ハイブリッドクラウドでは、どのデータをどの環境に置くかを決めることが大切です。たとえば、以下のような基準で分けると効果的です:

| データ種別 | 推奨環境 | 判断基準 |

|---|---|---|

| 機密性の高いデータ | プライベートクラウド・オンプレミス | セキュリティと法規制への対応 |

| 変動する負荷のデータ | パブリッククラウド | コスト効率と拡張性 |

| 即時処理が必要なデータ | オンプレミス・近接データセンター | 応答速度の確保 |

| アーカイブデータ | パブリッククラウド | コスト効率と長期保存の容易さ |

金融機関で例えてみると、顧客情報はプライベートクラウドに置き、市場分析データはパブリッククラウドで管理することで、セキュリティ要件を満たしながらコストを抑えることができます。

ステップ3:クラウドサービスの選定

クラウドサービスを選ぶときは、自社の要件に合っているかどうかを重視しましょう。主要なクラウドプロバイダー(AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform)は、それぞれに特徴があります。

- AWS:幅広いサービスと高い成熟度を持ち、多様な業界での実績が豊富

- Microsoft Azure:Windowsベースのシステムや既存のMicrosoft製品との相性がいい

- Google Cloud Platform:データ分析やAI/ML(人工知能と機械学習)に強みがある

各プロバイダーに「ハイブリッドクラウド」の情報ページがありますので、サービス選定の際にはこれらのページをご確認ください。

選ぶときに考えると良いポイントは以下の通りです:

- 既存システムとの相性:今使っているツールやシステムとの連携のしやすさ

- 必要な機能の有無:業務に必要な特定のサービスが充実しているか

- サポート体制:問題発生時の対応力や日本語サポートの充実度

- コスト構造:初期費用と運用コストのバランス、長期的な費用予測

特定のベンダーに依存するリスクを避けるため、複数のクラウドサービスを状況に応じて使い分けることをおすすめします。

ステップ4:段階的な移行と体制づくり

ハイブリッドクラウドへの移行は、すべてを一度に変えるのではなく、小さく始めて徐々に広げていくのが賢いやり方です。

- まずは影響の少ないシステムから着手し、経験を積む

- 成功体験をもとに、徐々に対象を拡大していく

- 各段階で効果を測り、必要に応じて方針を調整する

同時に、運用体制を整えることも大切です。ハイブリッドクラウド環境の管理には、従来とは異なるスキルが必要になるので、チームの教育や新たな管理ツールの導入も計画に入れましょう。

ハイブリッドクラウドの導入は、ただの技術導入ではなく、ビジネスの俊敏性と革新を支える戦略的な取り組みです。これらのステップを計画的に進めることで、その効果を最大限に引き出せるでしょう。

まとめ

ハイブリッドクラウドの本質は、「最適な場所に最適なワークロードを配置する」という考え方です。これは単なる技術の選択ではなく、変化する経営環境に柔軟に対応するためのビジネス戦略そのものです。

今後は、AIやエッジコンピューティングとの融合が進み、状況に応じてもっと動的に環境を最適化できるようになるでしょう。クラウド環境が進化して技術的なハードルが下がる一方で、ビジネスの価値を最大限に高めるための設計の考え方や戦略的な視点がますます重要になるはずです。

ハイブリッドクラウドは、企業のITインフラを「コスト削減の対象」から「イノベーションを生み出す基盤」へと変える力になるでしょう。

アイスリーデザインでは、クラウド導入に関するコンサルティングやシステム開発支援など、お客様のニーズに合わせたサービスを提供しています。自社に最適なシステム構成を検討したいなど、ハイブリッドクラウドについてもっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

複雑性への対策としては、Microsoft Azure ArcやGoogle Anthosなどの統合管理ツールを活用して一元管理をするのが効果的です。また、共通の設計ルールを決め、インフラのコード化(IaC)やコンテナ技術を活用することで、システムの一貫性を保てます。さらに、すべてを一度に変えようとせず、小さな部分から段階的に導入することで、複雑なシステムでも管理しやすくなります。