プロダクトの改善を検討する際に、「何を」「どのように」改善すべきかの判断材料として客観的なデータを収集し分析することは欠かせません。特にUI/UXデザインの改善やリニューアルを行おうとする場合、「なぜ今のデザインでは不十分なのか」を具体的な根拠とともに示すことが求められます。

本記事では製品のUI/UX改善を検討しているプロダクト責任者の方々向けに、効果的なユーザーインタビューの実施方法とデータの活用方法を、実践的な視点からご紹介します。

なぜユーザーインタビューが必要か

アクセス解析などの定量データはもちろん重要ですが、それだけでは「なぜ」ユーザーがその行動を取ったのか、その裏にある感情や背景は何なのかを理解することはできません。

「なぜ」がわからなければ、課題のある点をどのように改善すべきかを検討することもできません。

実際のユーザーに話を聞き、行動理由や感情を深掘っていくユーザーインタビューはこの「なぜ」に迫るための手法です。

ユーザーインタビューの種類

効果的な実践手法の紹介の前に、代表的なユーザーインタビューの種類をご紹介します。

対象人数別の種類

ユーザーインタビューを対象人数別に分ける場合、以下の2つが代表的です。

- デプスインタビュー (1on1形式のインタビュー)

- グループインタビュー (インタビュイー6名前後を対象とするインタビュー)

デプスインタビューはインタビュアーとインタビュイーが1対1で対話をしていく形式です。

個人の価値観や背景を深く知ることができる為、ペルソナ作成やカスタマージャーニーマップ作成のインプットとしても有用です。

カスタマージャーニーマップの作り方について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

> カスタマージャーニーマップの書き方

また1人にじっくり時間をかけることができるため、製品未使用のユーザーに丁寧に説明をした上でインタビューをするなども可能になります。

グループインタビューは、インタビュアー(ファシリテーター)1名に対し、インタビュイー3〜6名が対象となるディスカッション形式のインタビューです。

多様な意見を収集することができるだけでなく、参加者相互の意見が刺激となり思わぬ発見が生まれやすい形式でもあります。一方で、ファシリテーションにハイレベルな技術が求められるので、経験豊富なインタビュアーをアサインする必要があります。

既存プロダクトの改善に向けたデータ収集の場合、一人一人のインタビュイーに製品の使い勝手や感情を、じっくりと深堀りして聞くことのできるデプスインタビューの方が適していると考えられます。新規事業や新製品開発に向けたアイデア収集などの場合には、グループインタビューを行うことでこれまでになかった視点を得ることができるかもしれません。

| メリット | デメリット | 適した状況 | |

|---|---|---|---|

| デプスインタビュー | 個人の価値観など、深い洞察を得られる | インタビュアーの先入観やバイアスが影響する場合がある | ・製品・サービスへの深いインサイトを得たい時 ・ペルソナ・カスタマージャーニーマップへのインプット |

| グループインタビュー | 多様な意見を収集できる | ファシリテーションの難易度が高い | ・新製品開発などのアイデア収集など |

手法別の種類

インタビューの手法で分けると、以下の3つが代表的です。

- 構造化インタビュー

- 半構造化インタビュー

- 非構造化インタビュー

構造化インタビューは、事前に質問事項を全て決めておく、一問一答形式のインタビューです。短時間で多くのユーザーから意見を収集でき、また同一基準の情報を得られるためデータ分析がしやすいのが特徴となります。一方でユーザーの回答意図や意見の深堀りができない点がデメリットとなります。

半構造化インタビューは、事前に準備した質問を基準にインタビュアーがその場で深堀り質問をしていく形式です。最低限聞きたいポイントを抑えつつ、その回答に至った背景や感情を深く知ることができる点がメリットです。インタビュアーのスキルによって得られる情報に差が出てしまう点がデメリットと言えます。

非構造化インタビューは、テーマのみを決めて自由に話し合う形式のインタビューです。自由な意見や予想していなかった視点を得られる可能性のある形式ですが、話題の脱線がしやすい点、また分析が難しい点がデメリットとなります。

プロダクト改善に向けたインタビューとしては、確認したいポイントを抑え、かつ必要に応じてインタビュイー毎の背景や感情の深堀りも可能な半構造化インタビューが用いられる場合が多いです。

効果的なインタビューの実施手順

インタビューにはここまでご紹介した通り、様々な手法が存在します。

それぞれに共通する、効果的なインタビューの実施手順とポイントをご紹介します。

適切な目的を設定する

インタビューをする目的はなんなのか、を明確にすることが最初に重要になります。

「UI/UX上の課題を見つける」「ユーザーの声を聞く」という漠然とした目的でなく、「何を明らかにしたいのか、あるいは何を検証するためのインタビューなのか」をしっかりと言葉にすることで、軸がぶれず効果的なインタビューをすることができます。

適切な手法を選ぶ

設定した目的に対し、どんなインタビュー形式が適切かを選定します。

上で紹介した各手法の他、アンケートを配布する、事前に課題をこなしてもらう、改善案のプロトタイプを操作してもらうなど、特定の手法に縛られず目的に応じて柔軟に手法を選ぶことが重要です。

適切なインタビュイーを選ぶ

インタビュイーの選定は結果の信頼性に直結します。

ToBeとして想定するペルソナにインタビューし理想との乖離を探る、AsIsのユーザーにインタビューし現状の課題やユースケースを探る、ヘビーユーザーなどのエクストリームユーザーを対象に大胆なインサイトを得るなど、目的に応じて注意深く選定します。

また客観的な結果を得る為には、そして結果の信頼性を高める為には、恣意的にインタビュイーを選ばないことが重要となります。

インタビュー対象者の選定基準を明確にするほか、選定の際は複数人で選定をする、製品に対し肯定的な人と否定的な人を同じ人数選ぶなどの工夫が必要です。

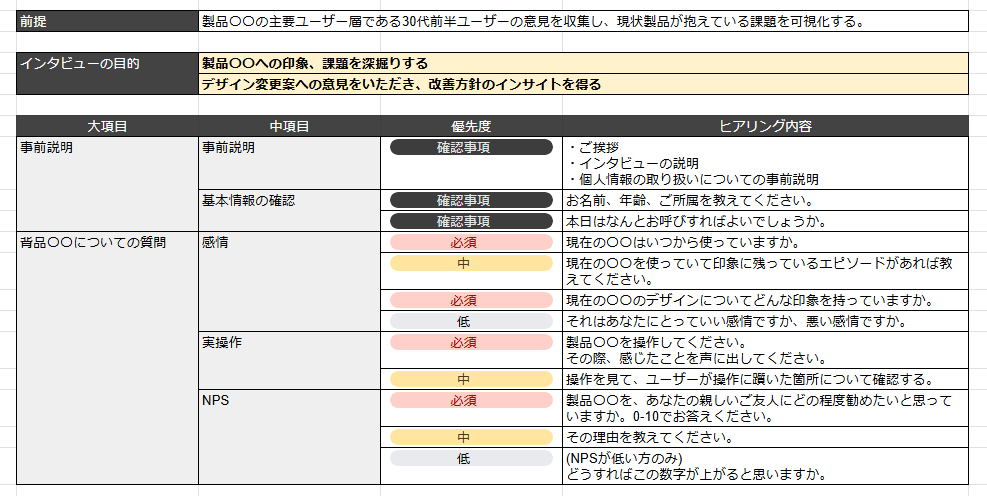

適切なインタビューシナリオを作成する

目的・手法・インタビュイー属性が決まったら、インタビューシナリオ(インタビューの流れと質問事項)を作成します。

特に半構造化インタビューの場合、「はい」「いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンではなく、ユーザーの実体験を引き出すオープンクエスチョンを中心に設計します。

インタビュイーの過去の利用場面を思い出してもらいその時の感情を言ってもらうというようなタスクだと、記憶違い等のバイアスが多くなる傾向があります。

実際にその場で感情を声に出して操作してもらう(思考発話法)など、その場でのインタビュイーの行動・感情を観察できるタスクの方が、正確なデータを得ることができます。

またインタビュイーの集中力にも気を配る必要があります。デプスインタビューの場合、1人のインタビュイーにかける時間は最大でも1時間、必ず聞く質問は10問前後に抑えると、質の高い意見を収集できます。

作成したシナリオは、実際にインタビューをする前に必ず1回はテストをします。

得られたデータをどう活用するか

得られたデータをどのようにプロダクト改善に活用できるか、いくつかの例を紹介します。

ユーザーのパターンを発見する

複数のユーザーへのインタビューで得られた情報を、親和図法などを用いて整理・分析することにより、特定のパターンを発見することができます。

親和図法とは?

問題や課題に対するバラバラな言語データを、親和性(関連性)ごとに整理し、問題の全体像を明らかにする手法。

複数のユーザーが発言している事象は優先度が高いと判断できます。また複数の発言を掛け合わせて背景を分析することで、より本質的な「なぜ」に迫ることができます。

ペルソナとカスタマージャーニーマップの強化

インタビューの結果を元に、より詳細で現実に近いペルソナを作ることができます。

カスタマージャーニーマップにも反映させることで、机上の空論ではない実際的なユーザー行動・ユーザーペイン/ゲインの特定をすることもできるようになります。

またインタビューの結果をペルソナやジャーニーマップとして視覚的にまとめることで、開発チーム全体がリアルなユーザー像を共有することにも役立ちます。

定量データと組み合わせる

ユーザーインタビューの結果わかった「なぜ」を定量データと組み合わせることで、データの持つ説得力が増します。

例えば離脱率の高いページに対してインタビューで不満が多数出た場合、離脱の原因が特定しやすくなります。

定量データと定性データにより「問題の存在」と「その原因」両方を示すことができ、より効果の高い改善をすることができます。

一時データを大切に保管し、ストーリーテリングとして活用

インタビューの結果得られた録音とその文字起こし(= 一次データ)は、最も重要なデータです。

このデータが信頼できる状態で保管されていなければ、その後の分析の信頼性が損なわれてしまいます。

一時データが保管されていると、分析の信頼性を担保できるだけでなく、ユーザーの生を声をストーリーテリングとして活用することも可能です。

例えばプロダクト改善の提案に際して、「Aさんは〇〇と発言し使いづらさを感じていたので、改善すべきです」「この箇所は複数のユーザーが〇〇であると発言しており、それが離脱の要因と考えられます」などのように利用すれば、単なるデータの羅列以上に記憶に残りやすく説得力のある提案になるでしょう。

インタビューを成功させる為のポイント

有用なデータを得てインタビューを成功させるためのポイントを、これまでインタビューを実施してきた体験をもとにいくつかご紹介します。

早くからデザイナーを巻き込む

インタビュー設計の段階から、実際に製品の改善を担うデザイナーを巻き込むことで、より実用的なインサイトが得られます。デザイナーがデザインに関わる質問をすることで実際のデザイン作業に役に立つだけでなく、実ユーザーを早期から知ることでデザインの品質を向上させることにも繋がります。

インタビュイーは協力者であることを意識する

インタビュイーを被験者、ターゲットと表現することもありますが、インタビュイーは「協力者」として認識されるべきです。

インタビューの結果が信頼できるかどうかは、まさにインタビュイーが協力してくれるかどうかにかかってきます。インタビューにおけるラポール形成(信頼関係の構築)のテクニックは様々ですが、大前提として「インタビュアーと同じ目線で、プロダクトの改善に協力してくれる人である」という意識で臨むことが最も重要であると考えます。

意見を聞くのではなく、観察をする

インタビュイーの意見を真摯に聞くことは大事ですが、発言に情緒的に共感しそのまま受け入れることはインタビューの客観性を損ねることでもあります。

インタビュイーがどんな背景でその意見を言ったのか、その時どんな感情なのか、どんな行動とともに発言したのか、他のインタビュイーとの類似や相反はあるのかなどを冷静に観察することが、客観的で信頼性の高いデータに繋がります。

検証したいことを理解し、柔軟に手法を選択する

どんな手法でもそうですが、手法を実行すること自体が目的ではありません。

インタビューにおいても、様々な手法やセオリーが存在しますが、それはあくまで手段として柔軟に選択・変更がされるべきです。

何を検証したいのか、何を知りたいのかという点を深く考察することが、ユーザーインタビューにおいてもまずは重要になります。そしてそれさえわかれば、セオリーに縛られない意味のあるインタビューを行うことができるはずです。

まとめ : インタビューから改善、成果へ

ユーザーインタビューは、単なる「ユーザーの声を聞く」作業ではありません。

適切に目的設定・計画・実施・分析されたインタビューは、客観的な根拠と具体的な改善方針を、実際のユーザーの発言・行動という強力なエビデンスと共に示してくれます。

ユーザーインタビューを効果的に活用することで、単にプロダクトを「改善したい」という主観的な願望から、「改善すべき」という客観的な提案へと進化させることが可能となるでしょう。

アイスリーデザインではロジカルで納得感のある設計を意識し、モバイルアプリ、SaaSプロダクト、業務アプリケーションやECサイトなど幅広いプロダクトのUI/UXデザインを提供しています。

既存プロダクトのデザイン改修を、まずは現状把握から始めたいという方もお気軽にお問い合わせください。ユーザーインタビューやエキスパートレビューなど、プロジェクトに応じた最適な手法をご提案させていただきます。

インタビュイー役の人を対象に、本番と同じ条件で行うパイロットテストを実施します。

パイロットテストを実施することで、質問の内容は適切か、量は多すぎないか、短すぎないかなどを検証することができます。

どんなに熟練したインタビュアーでも、このパイロットテストは欠かさず行うとよいでしょう。