2025年3月19日、東京・青山のアイスリーデザイン本社セミナースペースにて、弊社のクライアント様をお招きし、その知見を共有いただく初めてのイベント、「i3D-DAY 2025」を開催しました。「デザインとテクノロジーの力を最大限に活かすためのヒント」をテーマとして、実際の現場での経験や工夫を気軽に学べる場を目指しました。

パネルディスカッションには、オンラインリサーチ業界のリーディングカンパニーであるマクロミル様と、日本を代表するAI技術企業であるPreferred Networks様がご登壇。アイスリーデザインとプロジェクトを進める中で直面した課題やその解決法について、ざっくばらんにお話しいただきました。

当日は季節外れの雪が降るあいにくの天気ながら、IT業界を中心に金融、小売などさまざまな業種から約50名のデザイン・開発責任者の方々にご参加いただきました。懇親会では、担当者どうし、課題の共有や新たなビジネスの話が生まれるなど、充実のイベントとなりました!この記事ではそんなイベントの様子をレポートしていきます。

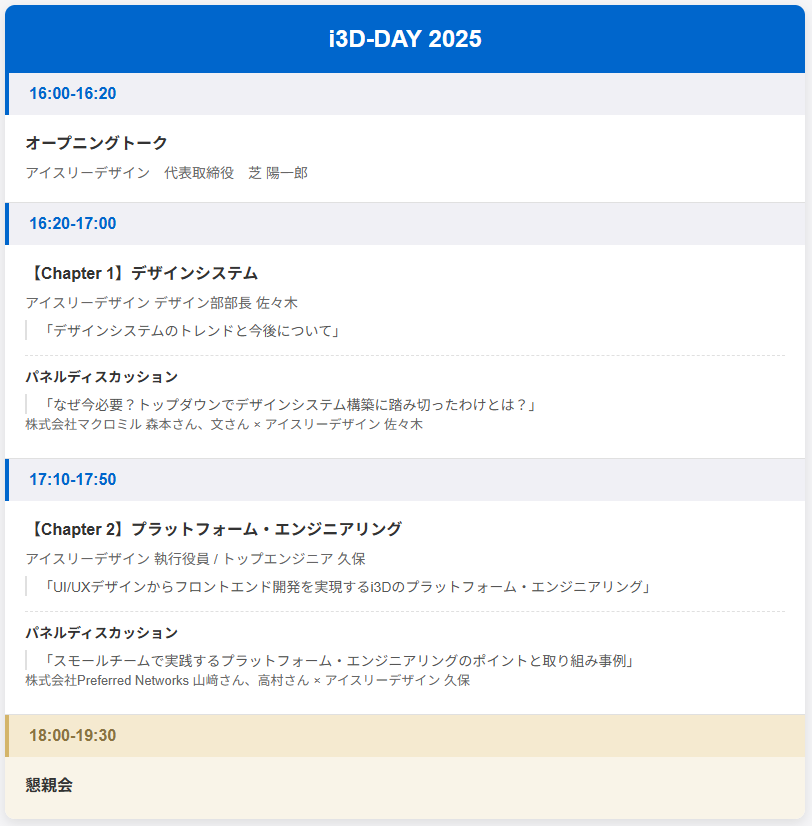

イベントタイムライン

当日のタイムラインです。

前半パートはアイスリーデザインや先進的な取り組みを行う企業様からのナレッジ共有を行い、後半パートでは気軽に登壇者や参加者の皆さんで交流できる懇親会を設けました。

オープニングトーク | 株式会社アイスリーデザイン代表 芝

オープニングトークでは、アイスリーデザインの代表取締役 芝が会社の沿革とビジョンを紹介。モバイル変換サービスのSaaS企業としてスタートした弊社は、現在ではクラウドネイティブ開発、アジャイル開発、そしてデザインシステムを得意とする企業へと進化してきました。

3月26日には新たなコーポレートサイトのリニューアルを控え(今回はコーポレートサイトトップを改修しました!)、また2月に最新のモダンスタックを活用した人材データベース「ELAND」をローンチしたことも報告されました。

アイスリーデザインは「テクノロジーとデザインの力で日本を再度競争力のある国にする」という力強いビジョンのもと、クライアント企業のデジタル変革を支援しています。

IT業界における最新のAIトレンドについても触れられました。ソフトバンクとOpenAIによる「クリスタル・インテリジェンス」や、野村総研によるレガシーシステムの「現行可視化・影響分析サービス」など、大企業の動向が紹介されました。

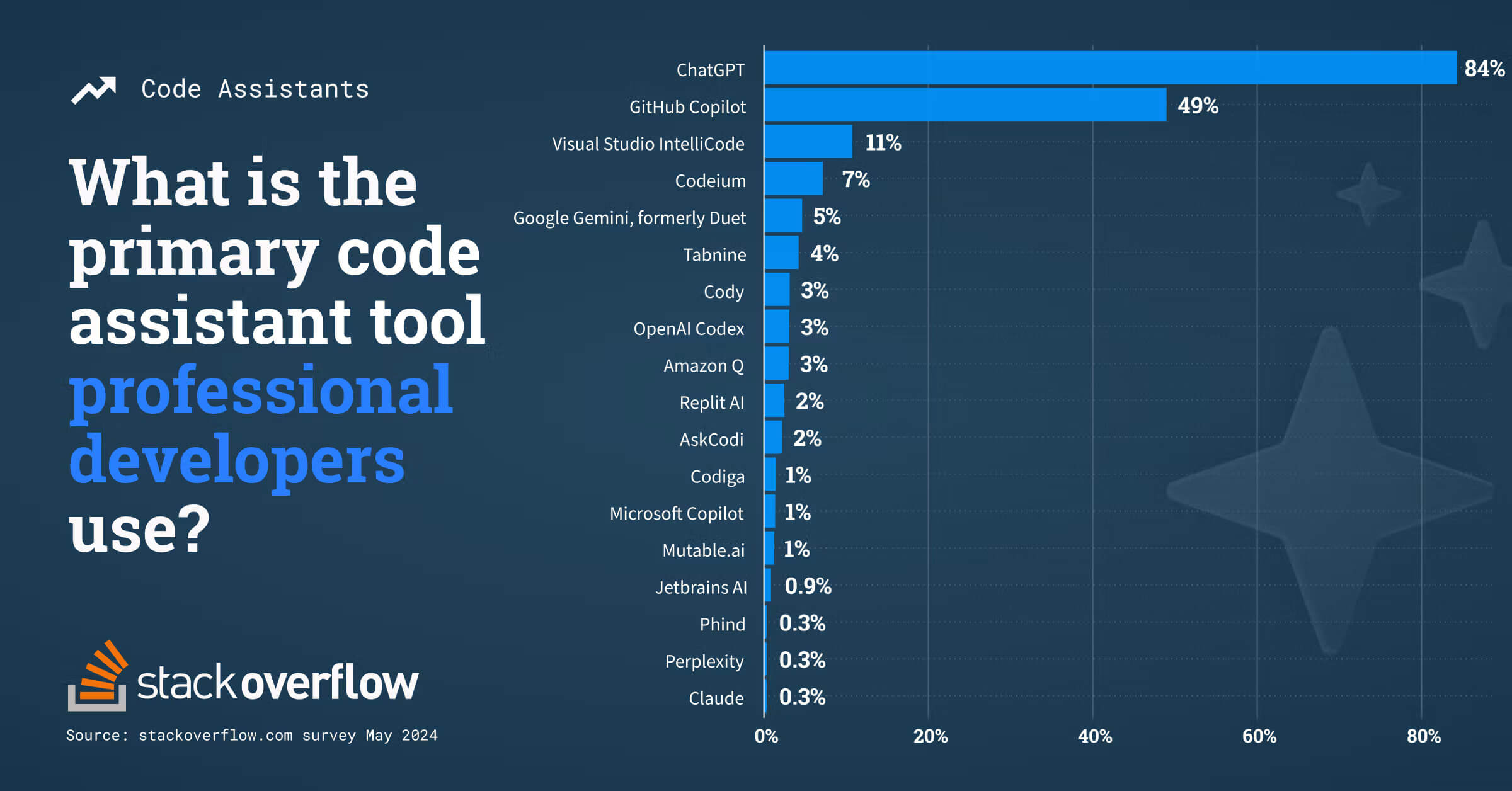

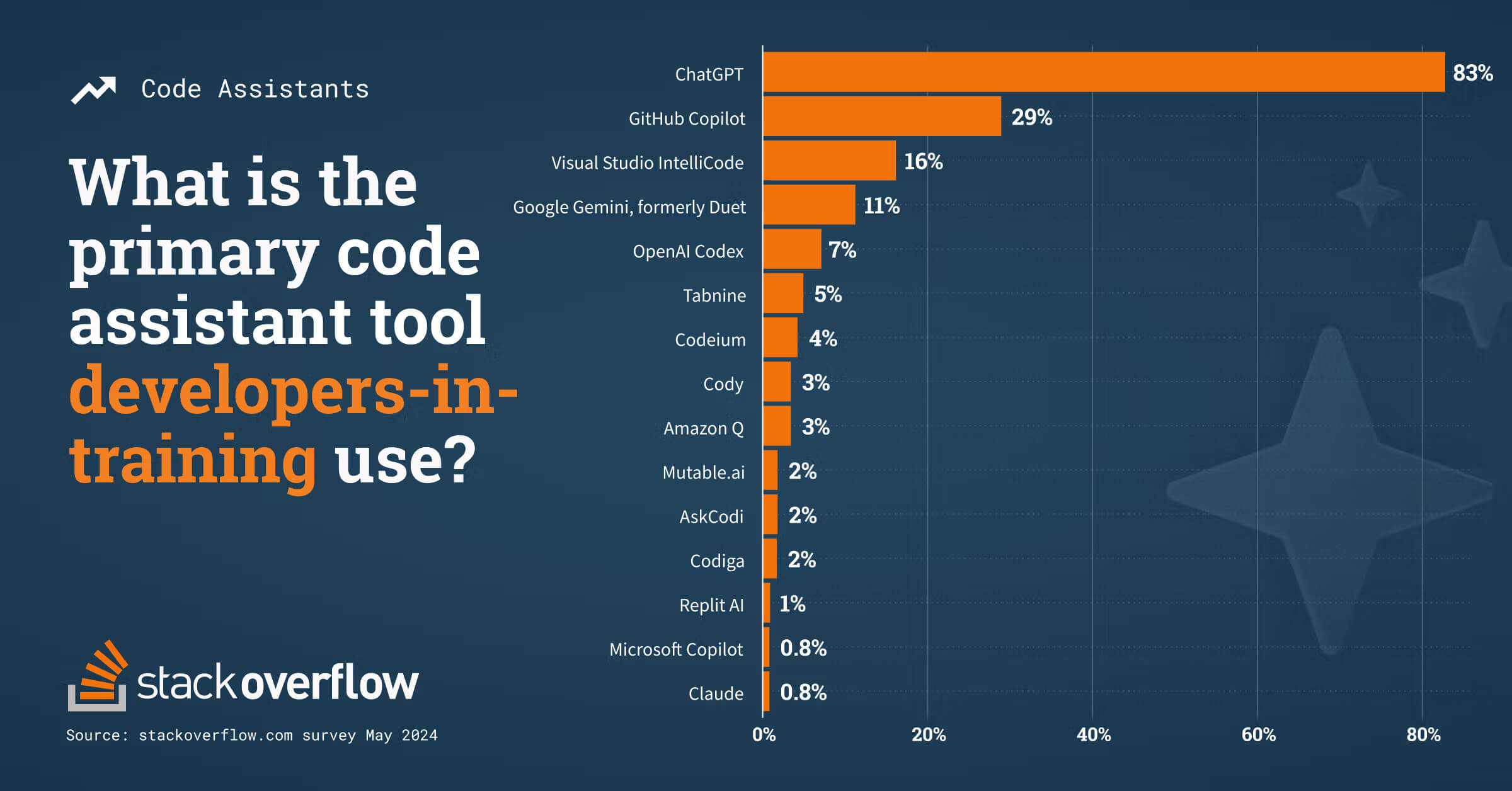

また、開発現場で活用が進むChatGPTやGitHub Copilotといったコードアシスタントツールから、これからの時代はさらに進化した「AIエージェント」へと移行していくトレンドが示されました。アイスリーデザインでも独自のAIエージェント開発に取り組んでおり、参加者からは大きな関心を集めました。

【Chapter 1】デザインシステム

デザインシステムのトレンドと今後について

アイスリーデザインの執行役員を務め、デザイン部を管掌する佐々木からは、デザインシステムを取り巻く最近のトレンドについて紹介。日本でもデザインシステムが広まりつつあり、Webアプリケーションが主流ではありますが、静的なサイトでも共通化のニーズが高まっているといいます。

フロントエンド開発のトレンドとしては、見た目を持たず機能だけを提供するHeadless UIが近年急速に普及しています。さらに共通化の概念が進んだ「グローバルデザインシステム」という考え方も注目されています。各社でデザインシステムが作られていますが、企業間ですら統一した方がいいのではという考えのもと生まれたものです。

グローバルデザインシステムについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

気になる方はこちらもチェックしてみてください。

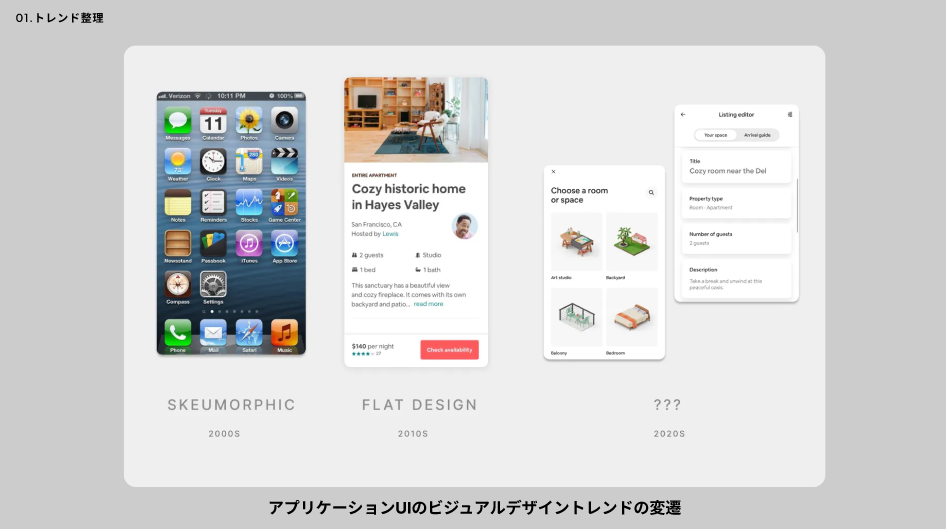

ビジュアルデザインのトレンドについては、マテリアルデザインやフラットデザインから、ここ2〜3年はiPhone初期のような立体感のあるモダンスキューモーフィズムへの回帰が見られます。約15年かけてトレンドが一周したような状況で、2Dでの表現はほぼ収束しているという見方も示されました。

モダンスキューモーフィズムとは?

デジタルデザインにおける近年のトレンドで、2Dのフラットデザインと立体的な表現の中間に位置するスタイルです。従来のスキューモーフィズム(iPhone初期のように現実世界の物体をそのままデジタルで再現するデザイン)が一度フラットデザインに取って代わられた後、再び立体感が復活した形と言えます。

今後AIは、例にもれず、デザインシステムにも影響を与えると予測されます。FigmaからのUI自動生成など、デザインツールとエディタの境界がどんどん曖昧になってきています。デザインのコモディティ化が進む中、差別化のカギとなるのはAIの学習データとしてのデザインシステムだといいます。

AIがデザインパターンや原則に基づいてデザインを生成する時代において、独自のトレーニングデータやブランドアイデンティティの再現力が競争優位性を生み出していくはずです。デザインシステムをインフラとして扱わなければ、企業は競争力を失う時代がすぐそこまで来ていると締めくくりました。

パネルディスカッション「なぜ今必要?トップダウンでデザインシステム構築に踏み切ったわけとは?」

アイスリーデザインがともにデザインシステム構築を進めてきた、国内オンラインリサーチ業界のリーディングカンパニーであるマクロミル様に、デザインシステム構築の他では聞けない実際のあれこれをお伺いしました。

登壇いただいたのは、株式会社マクロミル 森本さん、文さん、そしてアイスリーデザイン 執行役員 兼 デザイン部部長の佐々木。パネルディスカッションパートの進行はCMOの吉澤が務めました。

(写真右)

株式会社マクロミル グローバルテクノロジー本部 UX&プロダクトデザインユニット

文 韵(ぶん いん)さん

母国の中国のIT企業で7年間デザイナーを経験。2024年に来日し、株式会社マクロミルにてUIUXデザイナーを務める。

── デザインシステム構築に取り組まれた背景について教えてください。

森本さん:デザインシステム構築のきっかけとして大きかったのは、当社のCTOとシステム部門の上層部がデザインの重要性を理解している方だったことです。そのため、経営層への説得もスムーズに進みました。実は多くの企業では、経営層の理解が得られないことがデザインシステム導入の大きな障壁になっています。

実際に前職の国内大手企業では、経営層の理解が得られずに大変苦労しました。マクロミルと比べるとスピードは3分の1以下ほどでした。デザインシステム構築には、経営層の理解が結構重要な要素だと思います。

── チームの体制と現在の運用を教えてください。

森本さん:2023年8月にデザインシステムを納品していただきました。当時は、アイスリーデザインさんのデザイナー3名と私という小規模なチームでスタートしました。現在では、両社合わせて12〜13名が関わる大きなプロジェクトに成長しています。

昨年から今年にかけて、すでに3つのプロダクトに実際に適用しています。その一つが「Coreka(コレカ)」で、プロダクトページと事例ページを追加する際にデザインシステムを活用しました。

「Coreka(コレカ)」

2025年1月23日に提供を開始したばかりの、商品開発に携わるマーケター向けのデータプラットフォームSaaSツール。マクロミルのモニターから得られる180カテゴリー3,500ブランドもの消費者データを統合することで、商品開発におけるアイデア発想をサポートしてくれます。

アイスリーデザインとの取り組みの詳細はこちら

> マーケティングデータプラットフォーム Coreka事例紹介

── デザインシステム導入によって、どのような効果が得られますか?

佐々木:デザインシステムの形は企業によってさまざまですが、共通して言えるのは、明確な課題を解決するためのものだということです。一番の効果は、同じものを何度も作り直す非効率な状況を改善できるということ。

また、単に現状の問題を解決するだけでなく、これから作られる製品やサービスもスケーラブルに展開できる基盤を整えることができます。

森本さん:生産性向上の実際の効果として、見積り上では工数が30%削減されています。

文さん:エンジニアとのコミュニケーションコストも大幅に削減できました。共通言語ができたことで、認識の違いから生じる手戻りが減少したことが大きいですね。

── 社内への浸透において、どのような課題がありましたか?

森本さん:デザインシステムを使ったことがない方からは「めんどくさい」と思われたり、抵抗感を示されたりすることもありました。これは主に、なぜデザインシステムを導入したかをしっかり理解してもらえていないことが原因だと感じています。

佐々木:デザインシステムの良いところの一つは、ちゃんと論理的な根拠を示せるようになるところ。

デザインの専門知識がない方から「なんとなくこの色が好き」「このボタンの配置が気に入らない」といった主観的な意見が出てきたとき、デザインシステムがあれば「このパターンはこういう理由で標準化されています」ときちんと理論に基づいて説明できるようになります。

単なる見た目の好き嫌いとユーザー体験の設計理論をきちんと分けて議論できるようになるんです。

── 最後に、デザインシステムの導入を検討している企業へのアドバイスをいただけますか。

森本さん: 役員や経営層がデザインシステムの有用性を理解していない会社では、まずアイスリーデザインさんのような知見の深いパートナーを引き入れて一緒に説得するところから始めることをおすすめします。経営層も現場も、導入過程では多少の衝突は避けられないものなので、根気強く目的を理解してもらうことが必要です。

文さん: デザインシステムはあくまでルールの一つにすぎません。必ず100%準拠すべきというものではなく、生産性を効率化させる手段として現場の状況に応じて柔軟に取り入れることが成功のポイントです。

佐々木: シンプルにいうと、デザインシステムの目的は「仕事を減らすこと」です。世の中にあるデザインシステムはかっこよく見えるものですが、まずは再生産を減らすという考え方から始めてもいいと思います。

【Chapter 2】プラットフォーム・エンジニアリング

UI/UXデザインからフロントエンド開発を実現するi3Dのプラットフォーム・エンジニアリング

アイスリーデザイン執行役員 兼 トップエンジニアの久保からは、「プラットフォーム・エンジニアリングとは?」という基本的な概要から、美しいUI/UXデザインが必ずしもスムーズに実装できるとは限らないという業界共通の課題に対し、弊社がどのようにアプローチしているかを紹介しました。

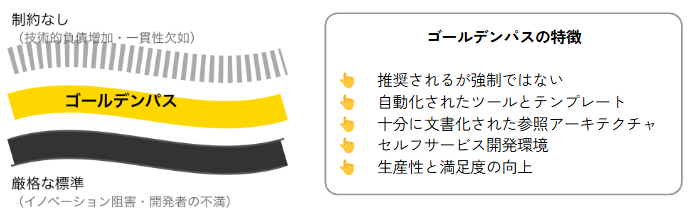

プラットフォーム・エンジニアリングはGartner社が注目するテクノロジートレンドの一つで、セルフサービス機能とインフラ運用の自動化により開発者の体験と生産性を向上させる取り組みです。2022年には大規模ソフトウェア組織の45%だったプラットフォーム・エンジニアリングチームの導入率が、2026年までに80%に達すると予測されているほど注目度の高い分野です。

このアプローチの核となるのが「ゴールデンパス(舗装された道路)」という考え方。これは強制ではなく推奨される自動化ツールとテンプレート、十分に文書化された参照アーキテクチャ、セルフサービス開発環境を提供することで、開発者の生産性と満足度を高める仕組みです。

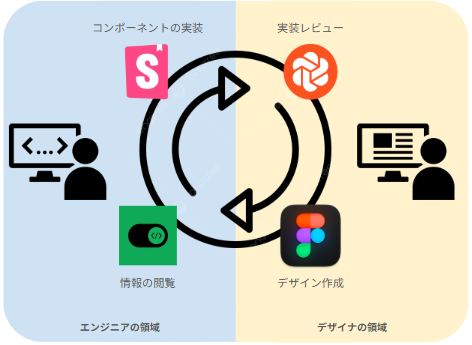

デザイナーとエンジニアの連携における課題としては、連携不足と認識のずれ、リソースと技術的制約、コミュニケーションの障壁などが挙げられます。アイスリーデザインではこれらの課題を解決するため、デザインから実装、レビューに至る効率的なパイプラインを構築。特にUIレビュープロセスを変革することで、デザイナーとエンジニア間の協働を促進しています。

プラットフォーム構築のポイントとしては、ツール選定における取捨選択とコストメリット、信頼性・可用性・拡張性のバランスが重要だと指摘。最後に久保は、デザイナーとエンジニアの相互理解と協働がすべての鍵であり、それを促進するプラットフォーム構築とプロセス自体の継続的改善が不可欠であるとまとめました。

パネルディスカッション「スモールチームで実践するプラットフォーム・エンジニアリングのポイントと取り組み事例」

最先端のAI技術を活用し、現実世界の課題解決を目指すPreferred Networks様にプラットフォーム・エンジニアリングの取り組み事例について詳しくお伺いしました。Preferred Networks様とは、AIを使ったWebアプリケーションの開発を現在進行形でともに進めています。

株式会社Preferred Networks 山﨑さん、高村さん、アイスリーデザインからは執行役員の久保が登壇。進行は同じくCMOの吉澤が務めました。

(写真左)

株式会社Preferred Networks プロジェクトマネージャー

山﨑 将平(やまさき しょうへい)さん

大学卒業後、スタートアップ企業のインフラSEおよびプリセールスとして、自社SaaSサービス開発および販売に従事。その後、日系大手電機にてITコンサルタントや商品 / 事業企画および立ち上げを経験。その後、外資系総合コンサルティングファームに移り、ITグランドデザイン策定やプロジェクトマネジメント、AIやIoTを用いた新規事業のPdMを経験し、株式会社Preferred Networksに参画。現在は、事業管理やエンタープライズ顧客のアカウントマネジメント、業務を含めたプロジェクト全体統括等に従事。

(写真右)

株式会社Preferred Networks エンジニアリングマネージャー

高村 達也(たかむら たつや)さん

日系大手携帯通信事業者、外資系大手SNS事業者日本支社、ARスタートアップを経て、AIのトレンドを追い、挑戦してみたいという思いで株式会社Preferred Networksに参画。利用ユーザー数2億人超SNSの日本ブランチ立ち上げのローカライズ開発リード、TV放送局映像解析に関する研究開発、プロスポーツクラブ向けの映像解析ソリューションに関する研究開発等、多岐にわたる開発経験を持つ。現在はバックエンド開発チームのエンジニアリングマネージャーとして開発に従事。

── まず、Preferred Networksについて教えていただけますか?

山﨑さん:当社はAI技術を中心に研究開発やソリューション事業を行うベンチャーです。半導体からスーパーコンピューターの構築まで幅広く手がけています。大規模言語モデル(LLM)の開発も行っていますし、それを活用してお客様向けの業務システムも提供しています。社員は約300名で、そのうち8割程度がエンジニアという技術に特化した組織になっています。

── アイスリーデザインと取り組んでいるプロジェクトについて具体的に教えてください。

山﨑さん:現在、小売り向けの業務システムを共同開発しています。特徴的なのは、IT知識が全くない方々でも使えるシステムであるということ。このプロジェクトでは、デザインとフロントエンド実装をアイスリーデザインさんが担当し、AI開発部分を私たちPreferred Networksが担当しています。

社内のチーム体制としては、アプリケーション開発チームとAI開発チームが各4名ずつというスモールチームで進めています。

── AI開発プロジェクトならではの特徴はありますか?

山﨑さん:AIプロジェクトの特徴は、通常の業務システムのようにインプットとアウトプットが規定されたものではなく、AIという「何を出力するかわからないもの」を、実際に業務で使ってもらい、価値を出す必要があるということです。そのためには、いかにユーザーが触って試せるものを早く作り、要望や感想のフィードバックを受け、多くの改善を重ねていくかが重要になります。

実際の動きとしては、早い段階でデザインをもとにお客さんに実装イメージや業務イメージを確認してもらいながら、並行してそのデザインおよび業務が実際に技術的に可能かどうかを、フロントエンド・バックエンド・AIという全ての技術領域ですばやく検証および実装する。実装したらすぐにお客さんに触ってもらい、フィードバックをもらって改善、という流れになります。

このような動きになるのは、デザインが問題なし、技術的にも問題なし、という状況だったとしても、本当に業務価値になるかどうかは、すべてが組み合わさった完成形としてのUX(見た目のデザインだけでなく操作性や利用した際の業務体験)や、AIの精度に大きく依存するためです。スピード感をもってデザイン→実装→フィードバック→改善のサイクルを回し続けることでしか解決できない部分だと思っています。

── プロジェクトを進める中で特に大変だったことはありますか?

山﨑さん:難しかったのは、明確なゴールが見えない中で何をすべきかを決定していくことですね。一歩進んで成果物を見てもらっての繰り返しですが、方向修正が難しく、手戻りが多いところが大変でした。

また、予算を握るのはシステム部門なのに、実際に使うのは業務部門というケースでは、現場である業務部門の課題と、予算を握るシステム部門の認識に乖離があったりします。双方の思惑の違いや期待値のコントロールが難しかったですね。

そういった場面では、「本当の業務価値とは何なのか」ということを強く意識しました。

スモールチームということもあり、顧客とのミーティングには高村含めエンジニアメンバーも直接参加しますし、さらに踏み込んでお客さんの現場にも足を運びます。プロジェクトマネージャーの私だけでなく、エンジニアリングマネージャーの高村や他エンジニアメンバーが業務理解を深めていったことが、解決の大きなポイントでした。

── プラットフォーム・エンジニアリングはなぜ重要なのですか?

久保:プラットフォーム・エンジニアリングには、単にツールを導入するだけでなく、プロセス自体を変革することも当てはまります。少しずつ自由度を上げながら、効率性を向上させる方向に導いていくことが重要です。

高村さん:「昔ながらの共通基盤システム」に文句を言いながらも使うというプロセスではなく、ある程度の自由度があり、イノベーションを阻害しないというのがポイントです。業務をいかに理解して、早く実現していくか、そういう意味でプラットフォーム・エンジニアリングは重要視されています。

──プラットフォーム・エンジニアリングの目指すべき形とは何でしょうか?

久保:時にはチームとしてぶつかることも必要ですが、基本的には各チームのメンバーが自立して進めていくことが前提です。マインドの話になりますが、自分で改善しながら進められる能力があるかどうかがカギになります。

アジャイル開発との相性が良いように感じられますが、ウォーターフォール型の開発でも適用は可能で、要は適材適所です。どのような開発スタイルでも必要な概念だと思います。

──AI開発プロジェクトを成功させるポイントは何でしょうか?

高村さん:何よりもユーザーファーストの姿勢が重要です。最優先すべきはプロダクトを使うエンドユーザー、その次にプラットフォームを使うエンジニアです。プラットフォームを作る側はエンジニアの視点で考えることが特に重要だと思います。

── 最後に、まとめとしてひとことコメントをお願いします。

久保: プラットフォームは開発者だけのものではなく、デザイナーやプロダクトマネージャーなど、全ての関係者がハッピーになるものでなければならないと感じています。多様な視点を取り入れることで、より価値のあるシステムが生まれるはずです。

高村さん: Preferred Networksと共創する最大のメリットは、エンジニアが現場に直接入り込むことだと思います。実際に要件定義や実装に携わるエンジニアが現場と同じ仕事を体験することで、課題解決に直結する部分をAIで効果的に解決できるようになります。この姿勢が他社との大きな差別化ポイントになっており、お客さんからも評価していただいているポイントだと思っています。

山﨑さん: なぜアイスリーデザインさんを選んだかというと、ITリテラシーが高くないお客様がデザインを見て、「いいね」と言ったものをそのまま実装できる能力のある会社と感じたからです。

出てくるデザインがどんなに素晴らしかったとしても、絵に描いた餅では意味がないため、「実現可能な良いデザインを作り、そのままフロントエンドの実装まで一気通貫で見てくれること」が重要だと考えていました。そんな中、デザイナーとフロントエンドエンジニアが同じ会社内で連携して作業しているアイスリーデザインさんを知り、お話を聞いてみたところ、ここしかないなという感じでした。

結果として、検証含め多くのユーザーにシステムを使っていただきましたが、操作性に関する問い合わせは一度もなかったですし、わかりやすいデザイン(UI)だけでなく、操作性や実際の業務体験(UX)についても、弊社内だけでなく、お客様からも高く評価されています。また、使ってみて使いやすいシステムだったからこそ、「実際にたくさん使ってもらう」ことができ、AI周りの細かい要望や追加要望が出やすくなり、本質的な業務課題の把握や改善に集中できたのは大きな成果でした。

イベント総まとめ

今回のイベントは、デザインと開発におけるトレンドについて考え、そのトレンドを先取りするリーディングカンパニーがどのように生産性向上やプロセス改善に取り組んでいるのかを知る貴重な機会となりました。

特に、これからデザインシステムやプラットフォーム・エンジニアリングに取り組もうとされている方には、ご参考いただけたのではないでしょうか。実際に、「プロジェクトメンバーならではの、リアルな課題や効果的な解決法が非常に参考になった」というお声もいただきました。

イベント後半の懇親会では、登壇者の方と直接交流する機会が設けられ、参加者からの具体的な質問や相談に丁寧に応じていただきました。軽食とドリンクが提供される中、参加者どうしの交流も深まり、同じ課題に取り組む仲間とのネットワーキング構築の場になっていた印象です。

今後もアイスリーデザインでは、プロダクト開発、システム開発における課題解決のヒントをお届けするイベントを開催していきます。

イベントの最新情報は、アイスリーデザイン公式サイトのTopicsをご確認ください。

> https://www.i3design.jp/news/page/1

(写真左)

株式会社マクロミル グローバルテクノロジー本部 UX&プロダクトデザインユニット ユニット長

森本 大(もりもと だい)さん

デザイナー歴は25年以上。国内大手の自動車会社など複数社でのデザイナー経験を経て、2023年7月に株式会社マクロミルに入社。