こんにちは、プロジェクトデザイナー 兼 コンテンツマーケ担当の梅津です。

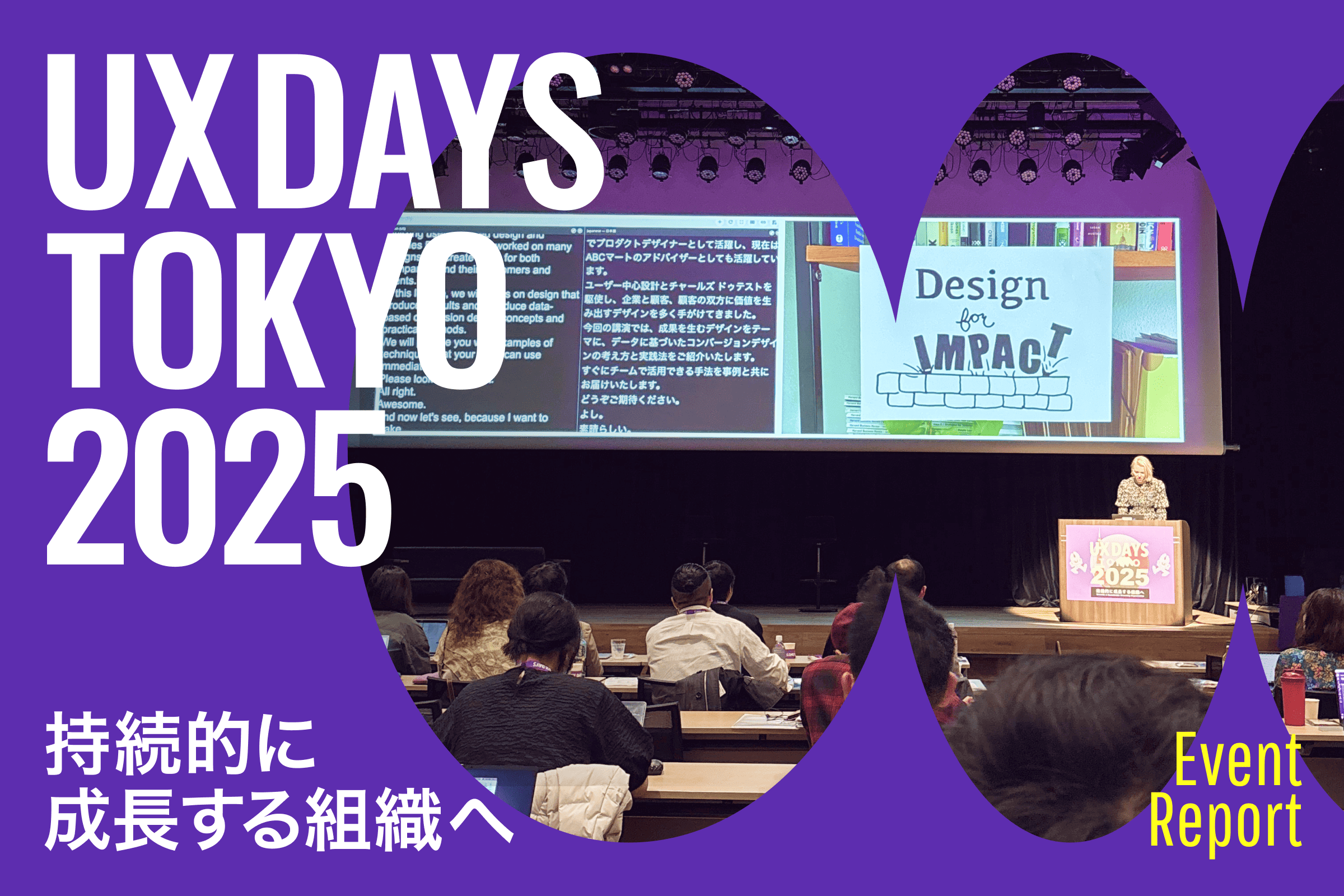

アイスリーデザインは、3/28(金)~3/30(日)に開催された「UX DAYS TOKYO 2025」にゴールドスポンサーとして協賛しました。

今回は、イベント1日目の様子やカンファレンスで学びになったことをお伝えできればと思います。

UX DAYS TOKYOとは?

世界的に著名なスピーカーによる講演や実践的なワークショップを通じて、UXやデジタルプロダクト、DXに関する知識を得ることができるイベント。このイベントは、日本にいながら世界で活躍するUXer(UX DAYS TOKYOによると「自分の仕事(ビジネス)に、ユーザー視点で設計できる人」)のノウハウを吸収することができます。

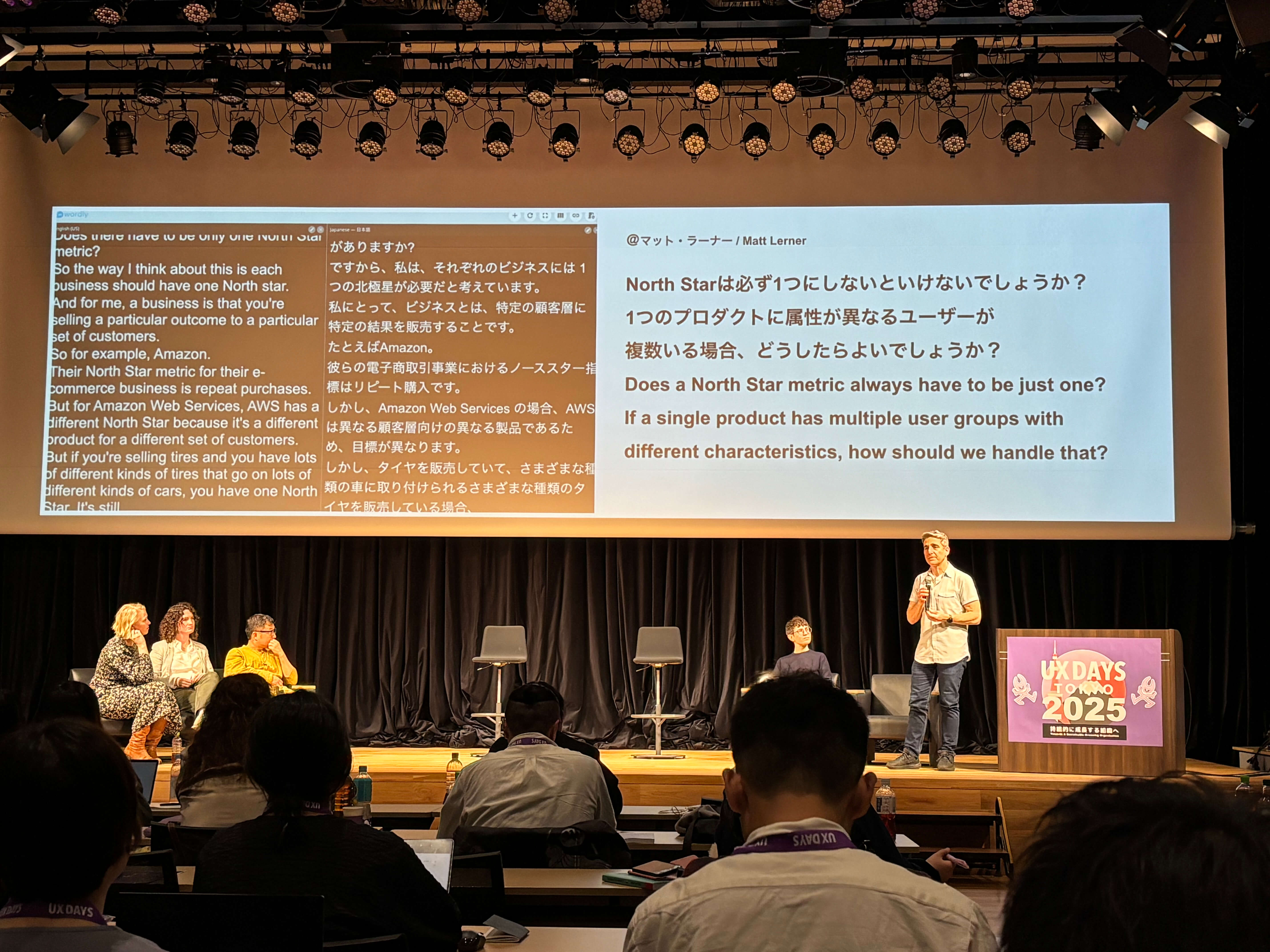

会場では同時通訳で日本語の字幕も表示されており、英語が苦手な方でも安心な環境が整えられていました。今年は初めてAI翻訳を使用したんだそう。思ったほど遅延もなく精度も高かったので、スピーカーの話を余すところなくリアルタイムで理解することができました。AIの翻訳も日々進化していますね。

アイスリーデザインがスポンサーとして協賛した理由

弊社は【デザインとテクノロジーの力で、日本を再度競争力のある国にする】というビジョンを掲げていますが、UX DAYS TOKYOは【UXをビジネスで活用し、世界に負けない日本を作る】をコンセプトとして、多くのプロジェクトマネージャーやUXデザイナーに有益な機会を提供しています。

「日本の企業やプロダクト、そして人材が世界市場でも競争力を持てるよう尽力する」という近しい理念を持っていることに共感し、今回、アイスリーデザインは初めてUX DAYS TOKYOにスポンサーとして協賛しました。

会場には、カンファレンスの合間に休憩したり、参加者や登壇者と交流ができるラウンジスペースがあり、軽食やドリンクがふるまわれました。私たちはスポンサーとしてそのスペースにブースを出展し、ノベルティを配ったり、会社やサービスの紹介をさせていただきました。

弊社のサービスの中でも特にPMMの導入支援をピックアップしてご紹介していました。

PMM(プロダクトマーケティングマネージャー)という言葉を初めて聞くという方もいらっしゃると思いますが、PMMとは、「プロダクトの市場導入や販売戦略を担当し、プロダクトの成功を推進する役割」です。今回のイベントのテーマである「持続的に成長する組織」にも深く関わる内容でもあり、参加者の皆さまが抱えるプロダクト成長における課題解決のヒントになるのでは、と思いブースでは資料を配布しました。

PMMについてもっと詳しく知りたいという方はこちらをご覧ください。

> PMMとは?PdMとの分業体制でプロダクト成長を加速させる今注目の職種を解説

PMMが自社にとって必要かどうかチェックしてみたいという方はこちら

> PMMチェックリスト

特に印象的だったカンファレンス

今年のテーマは、「持続的に成長する組織へ ~顧客体験を起点に、革新し続ける組織をつくる~」。ビジネスやプロダクトを成長させるための手法や、リアルな体験から得た組織作りのノウハウが、各領域のプロフェッショナルから共有されました。

スピーカー紹介

当日は6名のスピーカーがそれぞれ1時間弱の講演を行い、最後にQ&Aの時間が設けられました。

駆け出し1年目のプロジェクトデザイナーである私には、挑戦しがいのある発展的な内容も多く、世界的大企業の実践知や業界の最新トレンドを知る非常に貴重な機会となりました。

- 「プロダクト成長の舵をとれー成功するスタートアップの共通点とは?」

- マット・ラーナー氏(元PayPal、CEO SYSTM):スタートアップのグロース戦略における世界的権威

- 「成果を生むデザイン:コンバージョンデザインで顧客体験を向上し、ビジネスを成長させる」

- エリン・ウィーゲル氏(ABsmartly アドバイザー 元Booking.com 元Deliveroo):ユーザー体験(UX)デザインとリサーチの分野で15年以上の経験を持つエキスパート

- 「ニューロダイバーシティ×デザイン:誰もが使いやすい未来をデザインする」

- ケリー・ダーン氏(シニア・プロダクトデザイナー Google):GoogleのビデオAIチームを率いるシニアプロダクトデザイナー

- 「サービス失敗の真実~なぜサービスは崩壊するのか?その原因と改善への実践的アプローチ~」

- ルー・ダウン氏(Good Service スクール代表・元GDS):初代英国政府デジタル局(GDS)のデザイン責任者として、政府初の「サービスデザイン原則」を策定

- 「NASA、Apple、Ticketmasterが実践するプロダクトデザインの極意ープロダクトを『化け物級』の成功に育てる方法」

- チャールズ・ドゥ氏(NASAソフトウェア・オブ・ザ・イヤー受賞者 / プロダクトマネジメント専門家):世界的企業でキャリアを積み、現在は120カ国以上で4万人を超える学生にプロダクトマネジメントを教える教育者として活躍

- 「プロダクト&UXチームの新戦略:機能からフォーカスへ、リーンロードマップとOKRの活用法」

- ジャナ・バストウ氏(ProdPad創業者):Now-Next-Later(今・次・将来)というシンプルかつ革新的なロードマップ手法を考案したプロダクトマネジメントの革新者

同じ時間帯で会場が分けられていた講演もあったため、すべて参加できたわけではありませんが、特に印象的だった2つの講演をピックアップしてご紹介します。(他のカンファレンスについては、今回一緒に参加したデザイナーが後日レポートしてくれる予定です。お楽しみに!)

プロダクトを『化け物級』に育てる!プロダクトデザインの極意

NASA、Apple、Ticketmasterなどの世界的な大企業でキャリアを積み、プロダクトマネジメントの先駆者として知られるチャールズ・ドゥ氏は、成功するプロダクトデザインのパターンを明かしてくれました。

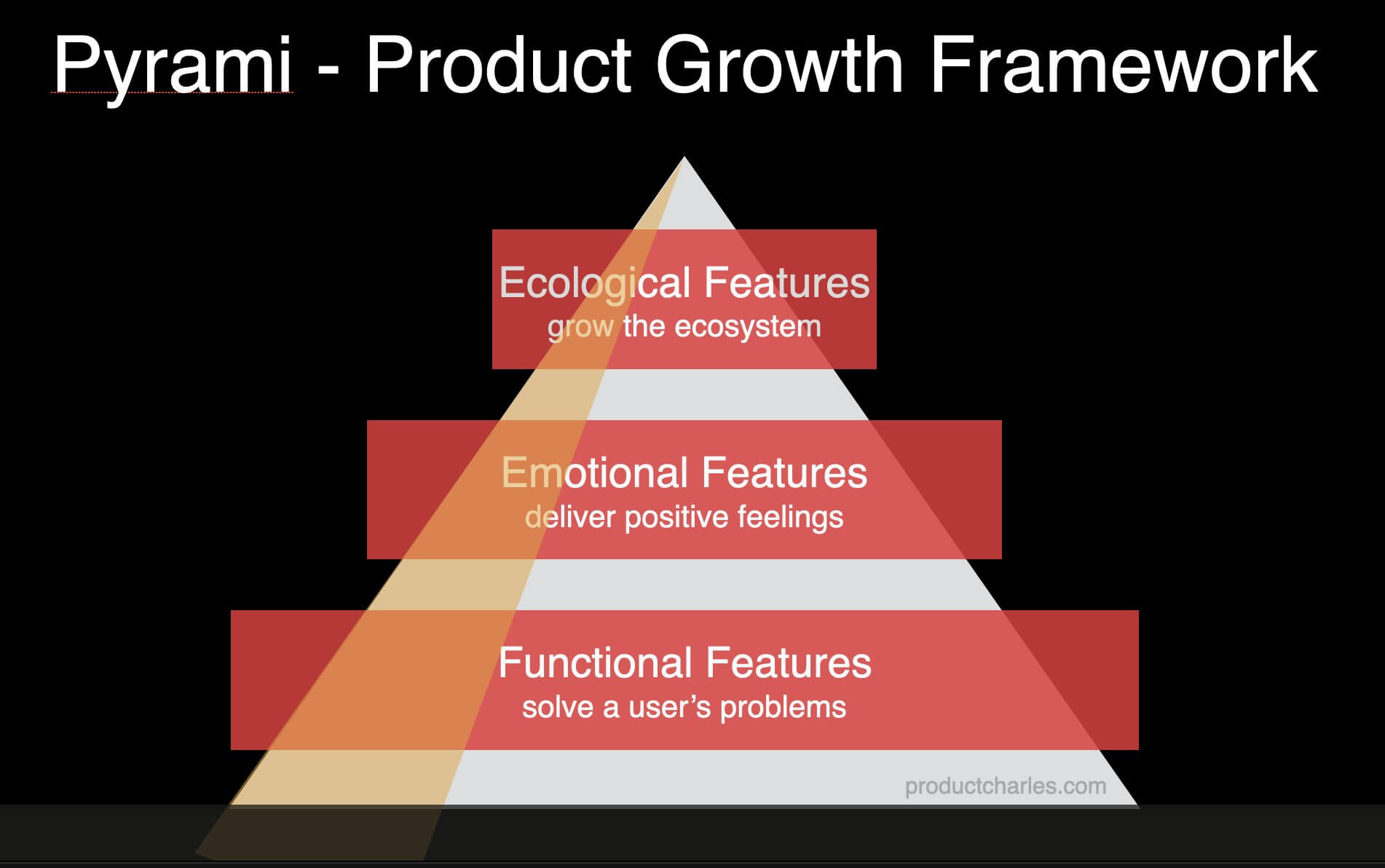

プロダクト開発において、時間やコスト、リソースが限られる中で、どう機能に優先順位をつけるかは難しい問題です。チャールズ氏は、成功してきたプロダクトの共通点をもとに、「Pyrami」という機能開発の段階を説明するフレームワークを提唱しました。

プロダクトを作る際は、ピラミッドの下層から機能を検討していきます。上の層に行くにしたがって複雑化した機能になるといいます。

- 機能的特性(Functional Features): お金を節約する、お金を稼ぐ、時間を節約する、手間を省くなどのペインを解消する特性

- 感情的特性(Emotional Features): 親しみやすい、美しい、反応が良い、楽しいなどの感情に訴えかける特性

- 生態的特性(Ecological Features): モニター、取引、招待、共有などの、ユーザー間のインタラクションやプロダクトを取り巻く環境に関連する特性

ユーザーのペインを解決する(目的を達成する)ための機能をまずは固め、次にプラスαの要素として「触っていて心地いい」や「見ているだけでなんか楽しくなる」といった人々の感情に訴えかけるインタラクションを追加すべきというのは、ある意味容易に理解ができました。

生態的特性については少し理解に時間がかかってしまいましたが、Ticketmasterの「チケット転送機能」の例が分かりやすかったです。アメリカのオンラインチケット市場のシェアを独占するTicketmasterには、アプリ経由でチケットを譲渡できる機能があります。この機能によって、チケット購入者だけでなく、同行者にも必然的にアプリをダウンロードしてもらえるというわけです。

要するに、ユーザー間でサービスが広まるような機能を盛り込むことで、企業がマーケティング活動をせずとも急速にプロダクトのエコシステムを拡大することができる。タイトルにあった『化け物級』とはそういうことかと腑に落ちました。

MVPを作る際にもこのフレームワークは活用できるそうです。ピラミッドを小さくして、下の層から段階的に機能を盛り込んでいくことが重要です。実践に活かすのはまだまだ先になりそうですが、成功しているサービスの機能を「Pyrami」の観点で分析してみると新たな発見があるかもしれないと感じました。

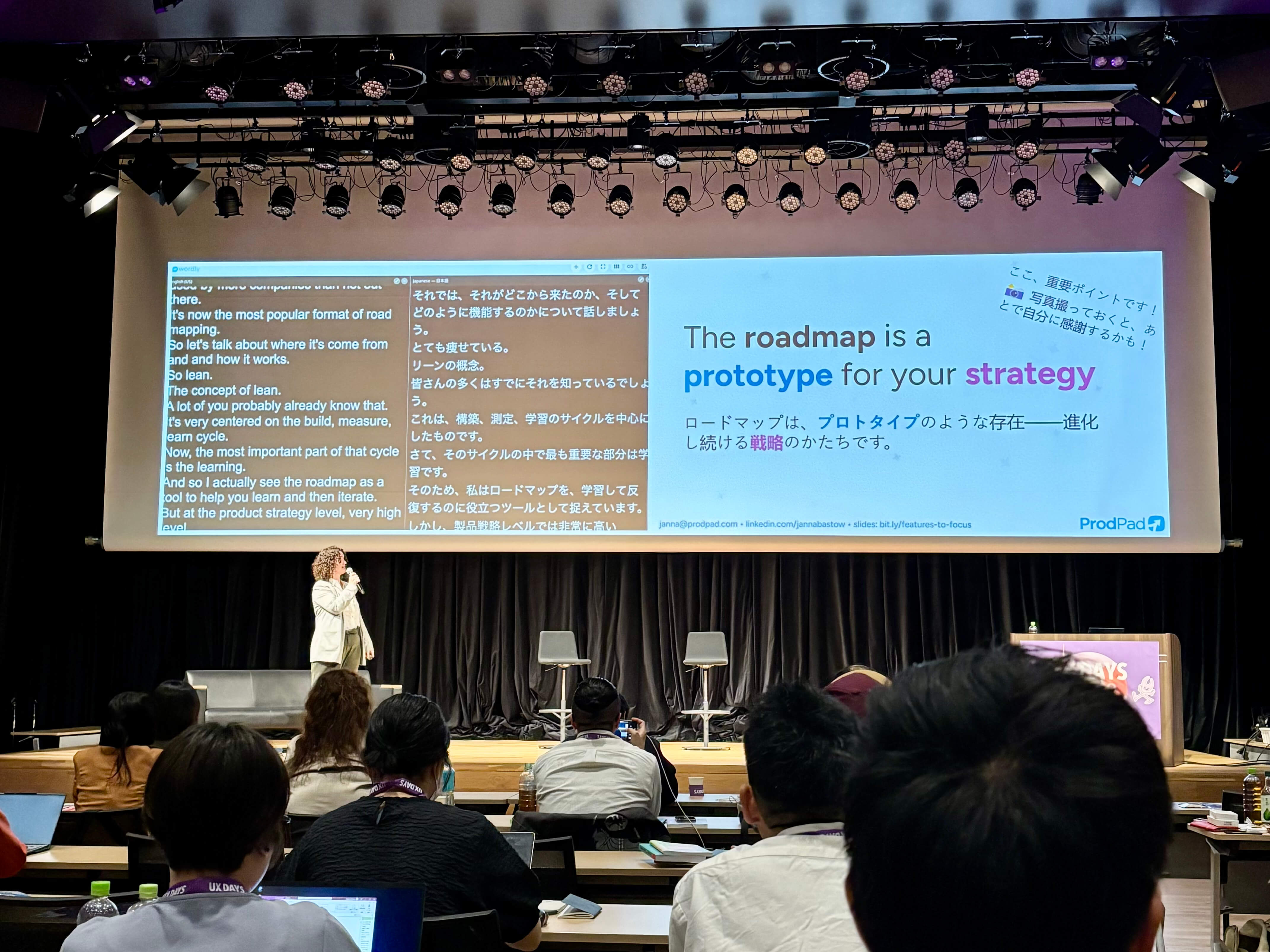

戦略のプロトタイプ:課題解決にフォーカスしたリーンロードマップの活用

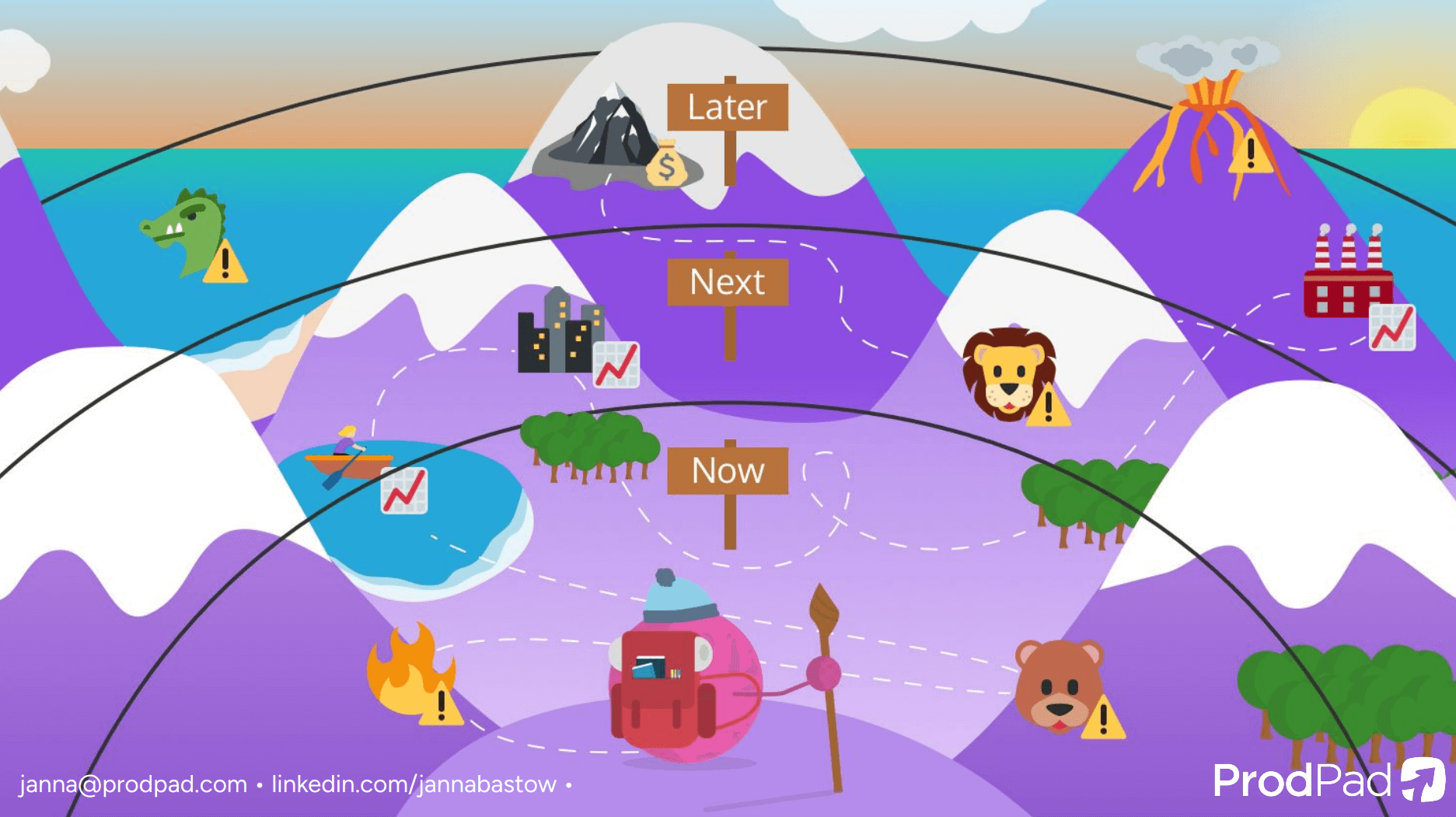

ジャナ・バストウ氏は、Now-Next-Later(今・次・将来)という時間軸で計画を立てるシンプルなロードマップ手法を考案しました。この手法を実践するために生まれたのが、プロダクトマネジメントツール「ProdPad」。現在ジャナ氏はProdpadのCEOを務めています。

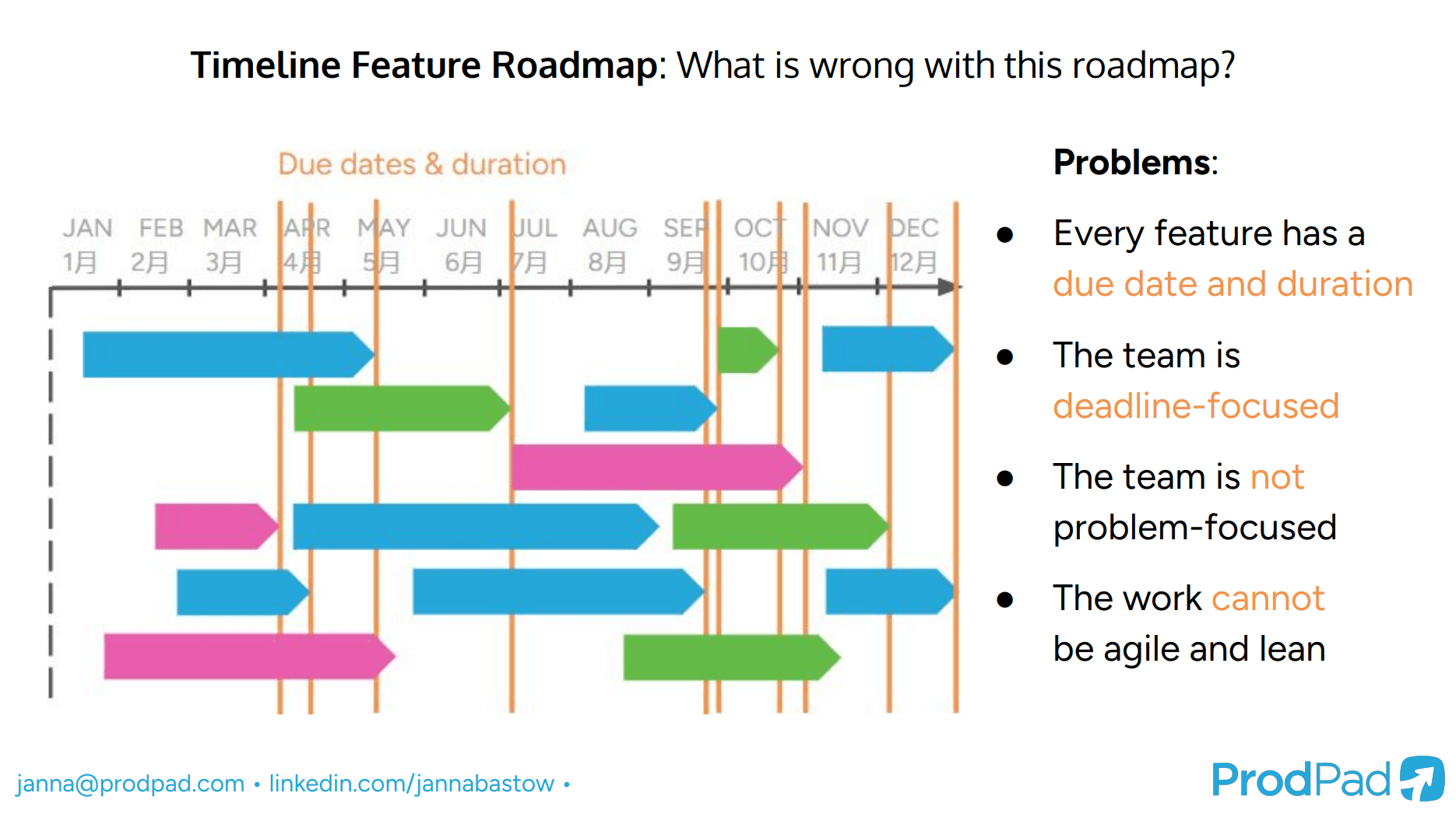

従来のタイムライン型のロードマップは多くの問題を抱えています。

- チームが納期に追われ、問題解決に集中できなくなる

- アジャイルやリーンな働き方を阻害する

- 開発期間が正確に予測できないため、遅延や過剰な時間を費やすリスクがある

- ローンチ後に変更が必要になることが多い

- 競合や市場の変化に対応しにくい

- 結果として、期待外れなリリース、市場機会の損失、誤ったものを構築する、プロダクトマネージャーの不満などを引き起こす可能性がある

従来のロードマップの欠点を解消するのが、課題解決型のリーンロードマップという新しいアプローチです。

その特徴は具体的な機能や納期ではなく、解決すべき問題にフォーカスすること。ロードマップを製品戦略レベルでの学習と反復のためのツール、戦略のプロトタイプとして捉える考え方です。

最終的な目標に到達するためには、小さな取り組みをいくつも積み上げていく必要があります。その際に、「Now-Next-Later」の時間軸が重要なポイントになります。時間軸で区切って取り組みを細分化することにより、効果を検証しながら着実に目標に近づくことができます。

とはいえ現実問題、納期は無視できないという声もあると思います。ジャナ氏によると納期にも種類があって、GDPRなどの法規制やクリスマスなどのマーケットドリブンな期限は戦略上設定する意味がある納期だといいます。一方で、上司からの期待によるものやロードマップの形式上設定された期限は、本当に設定する必要性がある納期なのかをあらためて考えなければなりません。

プロダクト開発の手法において、ウォーターフォール開発の欠点を解消するアジャイル開発が徐々に広まったように、ロードマップも変化に対応できる柔軟なものにしていくべきというのは自然な流れのように感じました。しかし、タイムライン型の従来のロードマップの固定概念が、組織に深く根ざしているケースも多いはず。どんなに革新的な手法でも、広く効果が立証されるまでは組織内での浸透に時間がかかるものです。

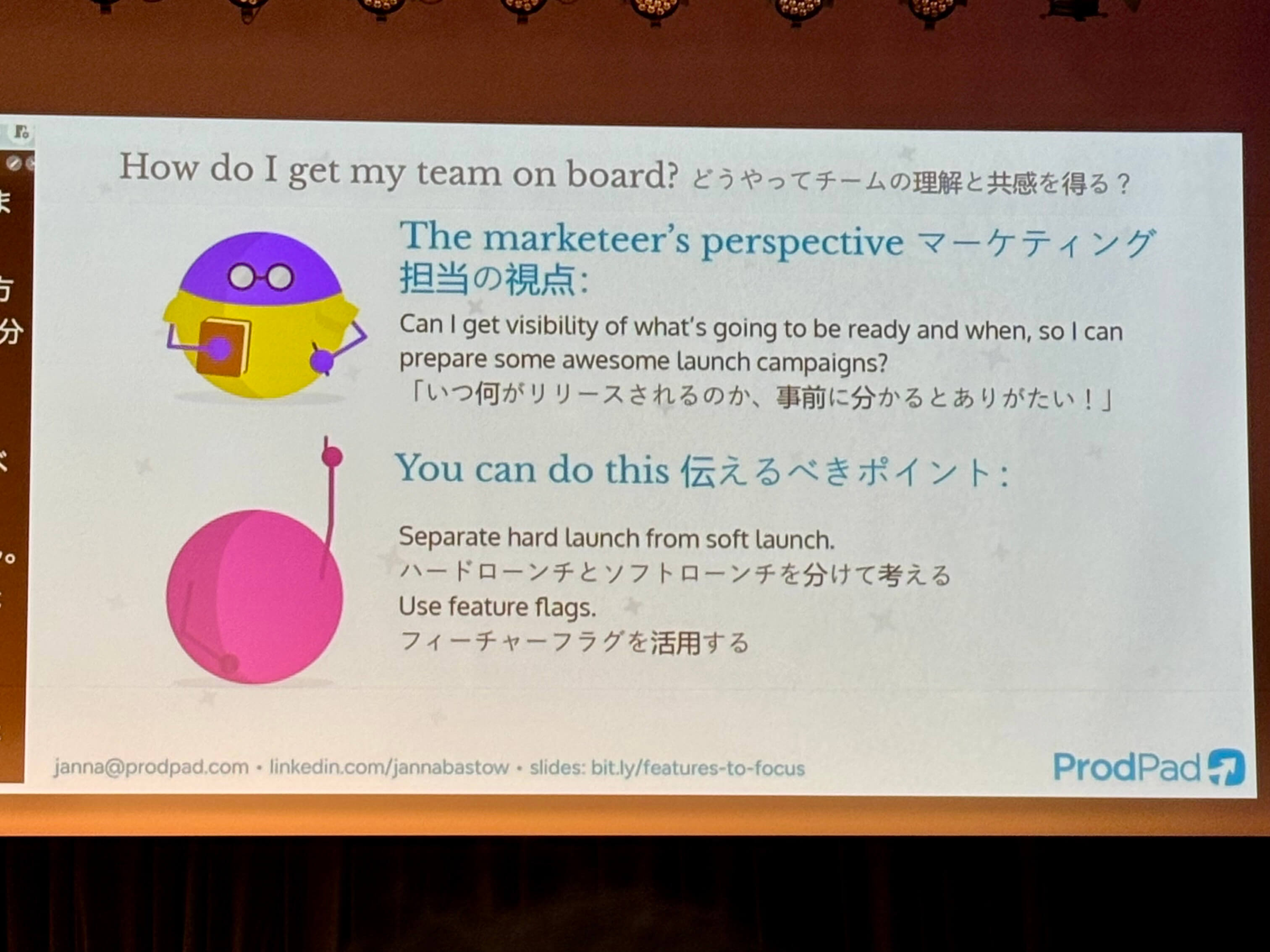

そんなケースに備えて、組織内で理解を得るための上手な説得の方法も講演では紹介されていました。営業と開発の対立はよく聞きますが、マーケターや顧客に対しての説得の仕方も紹介されていて参考になりました。

さいごに

一口にUXと言っても範囲が広いですが、今回のカンファレンスに参加したことで幅広い領域の知識に触れることができました。また、記事を執筆することによってさらに理解が深まったと感じています。今後もこういったイベントに参加した際には、積極的に社内にも情報発信をおこなっていこうと思います。

スポンサー企業としては、この記事を通して少しでもイベントの主旨やカンファレンスの内容が伝わっていたら嬉しいです。UX DAYS TOKYOに興味を持っていただいた方は、ぜひ次回のカンファレンスやワークショップに参加してみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました!