UXカンファレンス「UX DAYS TOKYO」が、2025年も東京で開催されました。このイベントは、世界中からUXデザインの第一線で活躍する実践者たちが集まり、プロダクトやビジネス、サービスをより良くするための知見をシェアする場として知られています。

中でも特徴的なのは、”現場で成果を出してきた人のリアルな話が聞ける”ということです。机上の理論にとどまらず、現実のチームやプロダクトにどう適用するのか、という視点が貫かれています。

私自身、UIデザイナーとして日々プロダクトに関わる中で、UIのつくり方だけでなく、サービス全体を捉える視点の大切さを実感する場面が増えてきました。そんなこともあり、UIのその先にあるUXの視点も少しずつ深めていきたいと思い、今回のイベントに参加しました。

UX DAYS TOKYO 2025のレポート第2弾となる本記事では、印象的だった2つのセッション、マット・ラーナー氏による『プロダクト成長の舵をとれー成功するスタートアップの共通点とは?』とルー・ダウン氏による『サービス失敗の真実~なぜサービスは崩壊するのか?その原因と改善への実践的アプローチ~』をUIデザイナーの視点も交えながらレポートします。

チャールズ・ドゥ氏、ジャナ・バストウ氏のセッションについてまとめた第1弾はこちらからご覧いただけます。

> UX DAYS TOKYO 2025 レポート:「持続的に成長する組織へ」

集中が導く、組織の成長デザイン

マット・ラーナー|

プロダクト成長の舵をとれー成功するスタートアップの共通点とは?

元PayPalのグロース担当であり、現在はイギリスでスタートアップ支援を行うマット・ラーナー氏のセッションは、成長のレバー(growth levers)という言葉を軸に、組織やチームの集中力をどうデザインするかを深掘りした内容でした。

PayPal時代のラーナー氏は、登録ユーザー数は多かったにもかかわらず、実際にプロダクトを継続的に使っている月間アクティブユーザーはごくわずかという状況に直面します。あらゆる施策を試して一時的な改善は見られたものの、利用率の伸びはすぐに頭打ちになりました。そこで実際にユーザーへ直接ヒアリングを行ったところ、そもそも使っていない理由の多くが、彼ら自身のビジネスがまだ立ち上がっていなかったり、エンドユーザーを持っていなかったことにあるとわかりました。

この経験からラーナー氏は、「全体の利用率を底上げしようとするよりも、最初から価値を生む可能性が高いユーザーに集中し、その導入や活用をサポートする方が成果につながる」と確信するようになります。

正しい問いとプロセスが、成長の起点になる

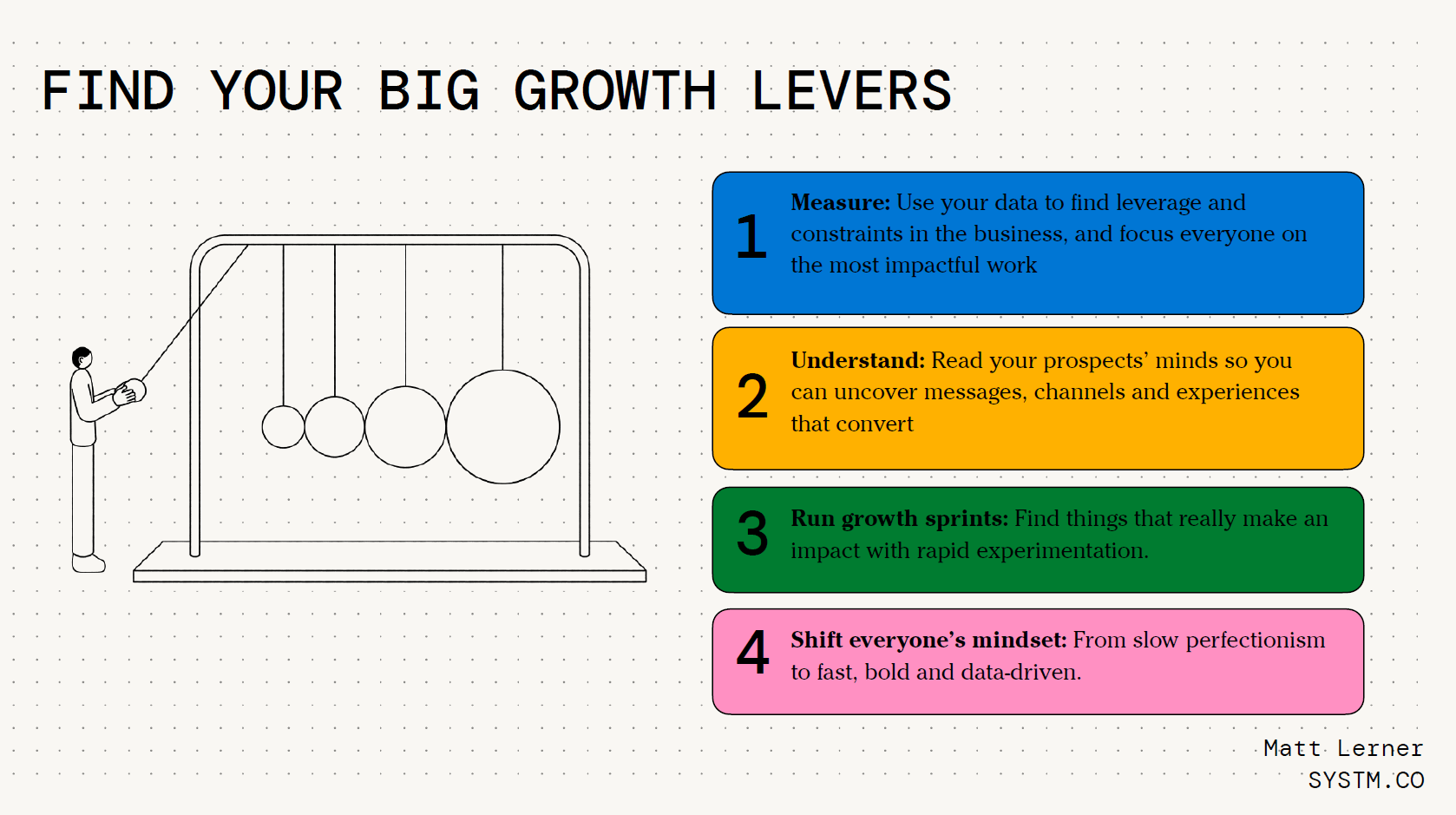

この経験を通じてラーナー氏が感じたことは、「成長の90%はわずか10%のアイデアから生まれる」ということでした。ビジネスを成長させるためには、まずデータを使って現状を測定(measure)し、どこにレバレッジがあるのかを明らかにすること。次に、顧客に直接話を聞くなどして理解(understand)を深め、そこから得た仮説をもとに実験(experiment)を重ねていく。そして最も重要なのが、チーム全体の意識を変えるマインドセットの転換(mindset shift)です。これら4つが揃ってはじめて、組織は限られたリソースでも大きな成長を生み出せるようになるといいます。

特に最後の「マインドセットの転換」は、ラーナー氏がPayPal退職後にVCとして数百社と向き合ってきた中でも、最も難しく、そして最も本質的だと感じている点だそうです。

ノーススターメトリックと“問い”の力

もうひとつ、セッションの中核にあったのがノーススターメトリック(North Star Metric)の考え方です。これは、チームの行動や意思決定を導くための中心的な指標として扱われます。

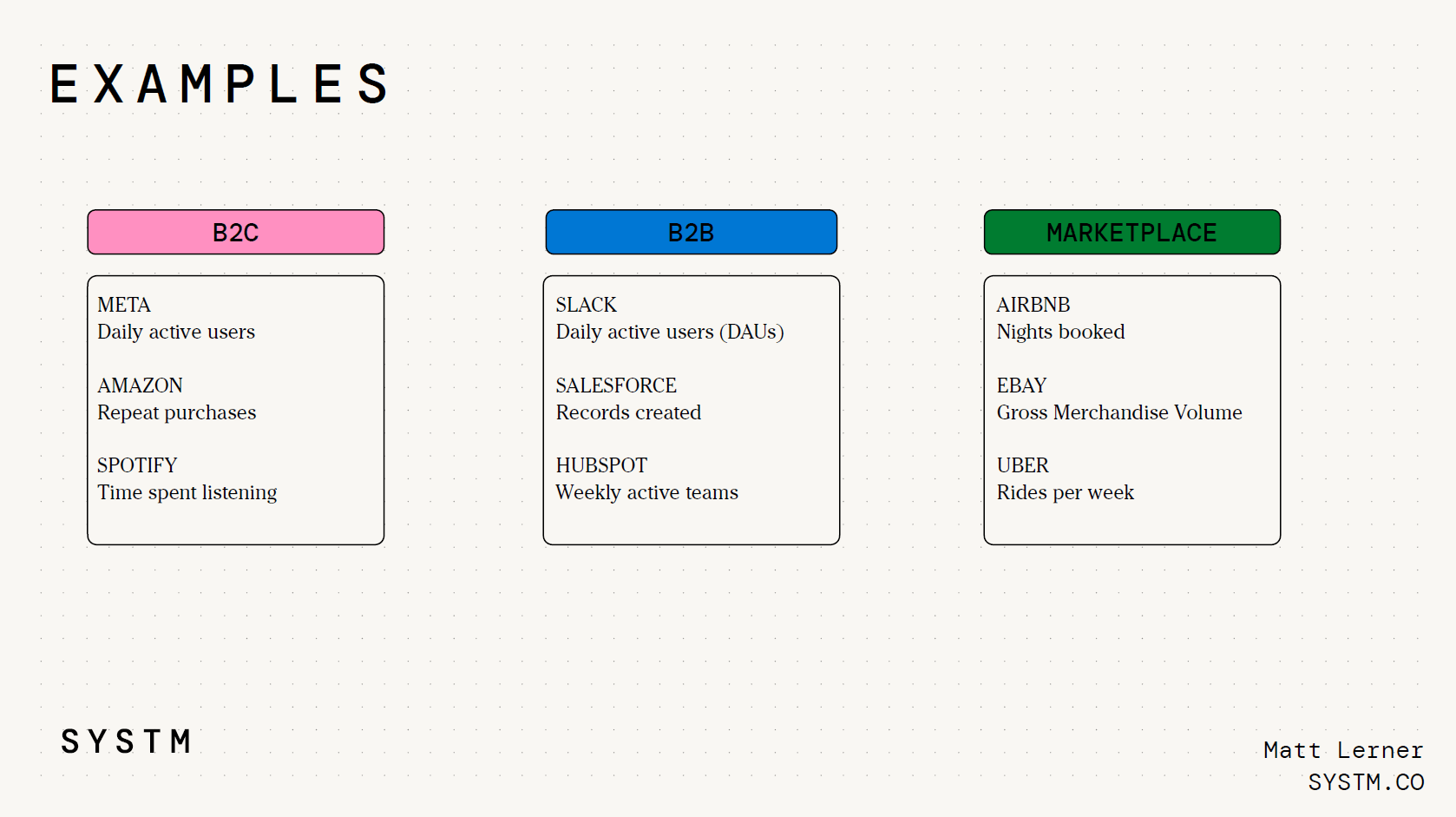

ノーススターメトリックとは、プロダクトやサービスが「ユーザーにとって価値ある体験を提供できているかどうか」を測るための、中心となる行動指標のことです。売上や登録数のようなビジネス側の成果ではなく、ユーザーの行動として価値が発生している瞬間を捉えるのが特徴で、それをチーム全体の共通のゴールとして置くことで、日々の判断や優先順位が揃いやすくなります。

例えばSpotifyなら再生時間、SlackならDAU(デイリーアクティブユーザー)、Uberなら週あたりの乗車回数といった形で、各サービスの本質的な価値を表す指標が選ばれています。この指標をチーム全体で共有し、「自分の仕事がノーススターメトリックに対してどう関与しているか?」を各自が考えることで、組織が同じ目的に向かって動けるようになります。

このように、顧客が価値を感じている行動そのものを指標化することで、組織全体の行動が揃っていく。ラーナー氏は「今最も大事な仕事は何か」という問いを繰り返し投げかけることで、チームの意識を整えていたと話していました。

Sevens kill companies.

ラーナー氏が繰り返し強調していたのは、「Sevens kill companies.(7点のアイデアが会社を殺す)」という考え方でした。

日々の業務のなかで出てくるアイデアを点数で評価すると、1〜2点のように明らかに効果が薄いものは比較的簡単に見送ることができます。逆に、10点のように誰もが納得する明確な成功の種は、迷わず実行されるでしょう。問題なのは、その中間にある、悪くはないけれど特別に優れているわけでもない7点くらいのアイデアです。

一見良さそうに見え、一定の成果も見込めそうで、実行にもそこまで苦労しない。けれど実は、リソースをじわじわと消費しながら、組織の本当の成長につながることはないという中途半端な選択肢なのです。ラーナー氏は、「一見良さそうに見える“そこそこ良いアイデア”が、実はチームの時間と集中力を奪い、本質的なレバー(成長のてこ)から目を逸らさせてしまう」と指摘していました。

安心感のある“7点”の選択肢に流されることで、最もインパクトのある判断が後回しになってしまう、それがチームの優先順位を曖昧にしてしまう一因なのだと語っていました。

UIデザイナーとしての視点で感じたこと

UIデザイナーとしてプロダクトに関わる中で、最近特に意識したいと感じているのが、「このプロダクトにおけるノーススターは何か?」という視点です。つまり、目の前の改善や機能追加が、本当にユーザーにとって価値のある体験につながっているのかを問い直す視点です。

見た目の調整や細かな修正に取り組んでいると、どうしてもやりやすいことや手応えのあることを優先してしまいがちです。でもそれが積み重なることで、プロジェクト全体のリソースや集中力が少しずつ分散してしまうリスクもあるのでは、と改めて感じました。

ラーナー氏の話は事業会社で自社プロダクトを持つ立場からの内容でしたが、私たちのように顧客のプロダクト開発を支援する立場であっても、「この案件にとってのノーススターは何か?」を関係者と共有し、判断軸として持つことは十分可能だと感じました。むしろ複数のプロジェクトを並行して進めるからこそ、チーム内で“優先する視点”を意識的に揃える必要があるのかもしれません。

「いま取り組んでいることは、ノーススターに近づく一手になっているか?」

そんな問いを、自分自身にもチームにも持ち帰りたいと思えるセッションでした。

サービス失敗の構造と、それを変えるために必要なこと

ルー・ダウン|

サービス失敗の真実~なぜサービスは崩壊するのか?その原因と改善への実践的アプローチ~

続いて紹介したいのが、『Good Services』著者であり、元英政府デザインディレクターのルー・ダウン氏のセッションです。テーマは「なぜサービスは失敗するのか?」。

セッションでは介護者手当を受けていた女性が、制度上の複雑さから約16,000ポンドの返金義務を負ってしまったケースを紹介していました。問題の本質は「伝え忘れ」ではなく、「制度設計そのものが人間の現実と合っていなかった」ことにあります。

UI設計に活かせる、サービスの入り口を見直す視点

ダウン氏が強調していたのは、「ユーザーが適切なサービスにたどり着けるかどうか」という点です。

英国政府のポータルサイトGOV.UK には約50万ものページが存在し、週あたり170万回以上の訪問がありますが、トップページへのアクセスはほとんどありません。多くの人は Google検索を通じて特定のページに直接流入しており、実質的には“Googleがサービスのホームページになっている”というのが実情だそうです。

それにもかかわらず、多くのサービスページは「RIDDOR (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations)」「EOP (Employer Owndership Pilot)」「WONS (Well Operations Notification System)」といった略語や、行政内部では通じるものの一般にはほとんど浸透していない制度名が並び、ユーザーにとって目的と直結する言葉が使われていません。

例えば「learn to drive(運転を学ぶ)」「get a pension(年金を受け取る)」といった動詞ベースのページ名であれば、直感的な判断でたどり着きやすくなりますが、「charity letter forwarding service(慈善団体向け手紙転送サービス)」のようなサービス名では、内容も目的も伝わりづらくなってしまいます。

UIデザイナーという視点からの気づき

UIデザイナーとしてこの話を聞いて印象に残ったのは、サービスをどう見つけてもらうか、その導線設計そのものも体験設計の一部だということです。検索時のワードやページタイトルの言い回し、情報設計、URLの構造まで含めて、ユーザーの動きを逆算した設計が求められる。これはカスタマージャーニー設計などでも語られる基本ですが、改めてその重要性を感じました。

さらに近年では、Google検索だけでなく、AIアシスタントやSNS経由など、情報への入り口がより多様化しつつあります。今後は「どの入り口から来たユーザーにとっても、スムーズに目的を果たせるUI」を意識する必要があると感じています。

つまり、どのチャネルからアクセスしても、その瞬間にユーザーが「いま何ができるか」を正しく理解できる構造やラベリング、情報の見せ方がますます重要になるのではないでしょうか。

プロダクトのUIだけを整えるのではなく、ユーザーが「自分が求めているものはこれかもしれない」と思ってクリックする前の文脈、そしてクリックした後の認知の流れまでを含めてデザインする。そんな広い視点を持ち帰るきっかけになりました。

おわりに:問いを持ち続ける構造を、組織に組み込む

ラーナー氏の「成長のレバー」も、ダウン氏の「失敗する構造」も、共通していたのは「仕組みを変えれば、人の力はもっと活きる」という考え方でした。

けれど実際には、仕組みを変えることは簡単ではありません。「何から着手すればよいのか?」「どこに本質的な課題があるのか?」そうした問いを持ち続けることこそが、変化の第一歩なのかもしれません。

UX DAYS TOKYOは、そうした「問いの持ち方」そのものを再定義してくれるようなイベントでした。UIデザイナーという役割を超えて、組織の思考や選択にどう関わっていくか。その問いをこれからも持ち続けていきたいと思います。