ファイル転送ミドルウェア HULFT

株式会社セゾンテクノロジー

セゾンテクノロジー様のプロダクト「HULFT」のUI/UX改善を支援しました。これは、国内シェアNo.1※プロダクトであるHULFTの、ユーザー層の世代交代に備えた令和版モダナイゼーションを実現するプロジェクトです。 弊社は、現状のUIのユーザビリティ評価、プロトタイプの作成、潜在的顧客層を想定したユーザーインタビューによるフィードバック収集まで、伴走支援を行いました。

Overview

概要

国内シェアNo.1※プロダクト、令和版モダナイゼーションの第一歩を伴走支援

業界内で高いシェアを誇る製品であっても、時代の変化やユーザー層の世代交代に適応し続けることは容易ではありません。特に、長年の歴史がある製品においては、「今のままで本当に良いのか?」という危機感がつきまといます。

株式会社セゾンテクノロジーの「HULFT(ハルフト)」も、まさにそのような課題に直面していました。国内シェアNo.1※という実績を持ちながらも、導入企業のユーザーにおける世代交代に対応するため同社は、UI/UXの抜本的な見直しを検討されていました。

アイスリーデザインは、「HULFT」の今後に向けたプロダクトの方針検討において、ユーザー調査からUIデザイン、プロトタイプの作成までをサポートし、プロダクトの方向性を明確にする支援を行いました。

今回は、プロジェクトを推進したセゾンテクノロジー HULFT開発部 部長の宇佐美さん、UI/UXディレクター真田さん、UIデザイナー鹿山さんに加え、アイスリーデザインからはプロジェクトリーダーの武本、UIデザイナーの後藤の5名に、プロジェクトの舞台裏を伺いました。

※出典:株式会社富士キメラ総研「2004-2010パッケージソリューションマーケティング便覧」

「ソフトウェアビジネス新市場 2011-2024年版」 <ファイル転送ツール パッケージ・金額ベース>2003年度実績~2023年度実績(2022年度までセゾン情報システムズ実績)

クライアントの課題

ユーザーの声を把握する必要性

HULFTをさらに発展させるためには、ユーザーの声をキャッチアップすることが重要だと感じていた。

専門的なノウハウ不足による対応の限界

小さくプロジェクトをスタートしたかったが、自部門にはUXリサーチの専門家が不在で、調査や改善に限界があった。

内製による発想の限界

社内対応では発想が固定化し改良の範囲が限定されがちで自由な意見が出にくいのではという懸念もあった。

i3DESIGNの解決方法

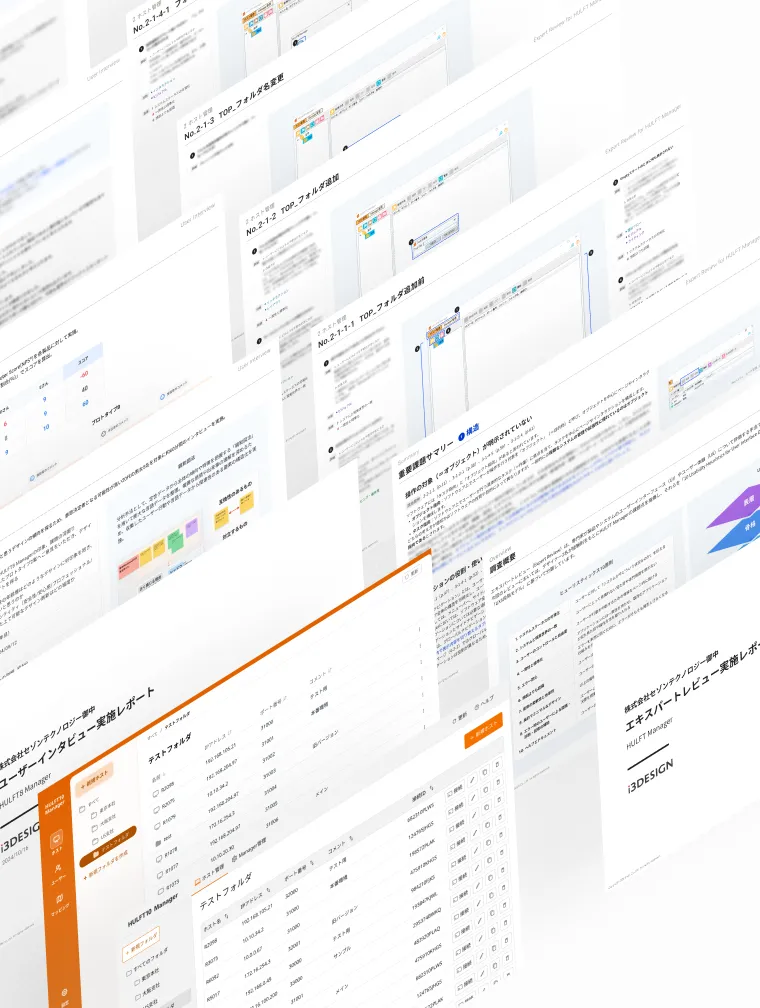

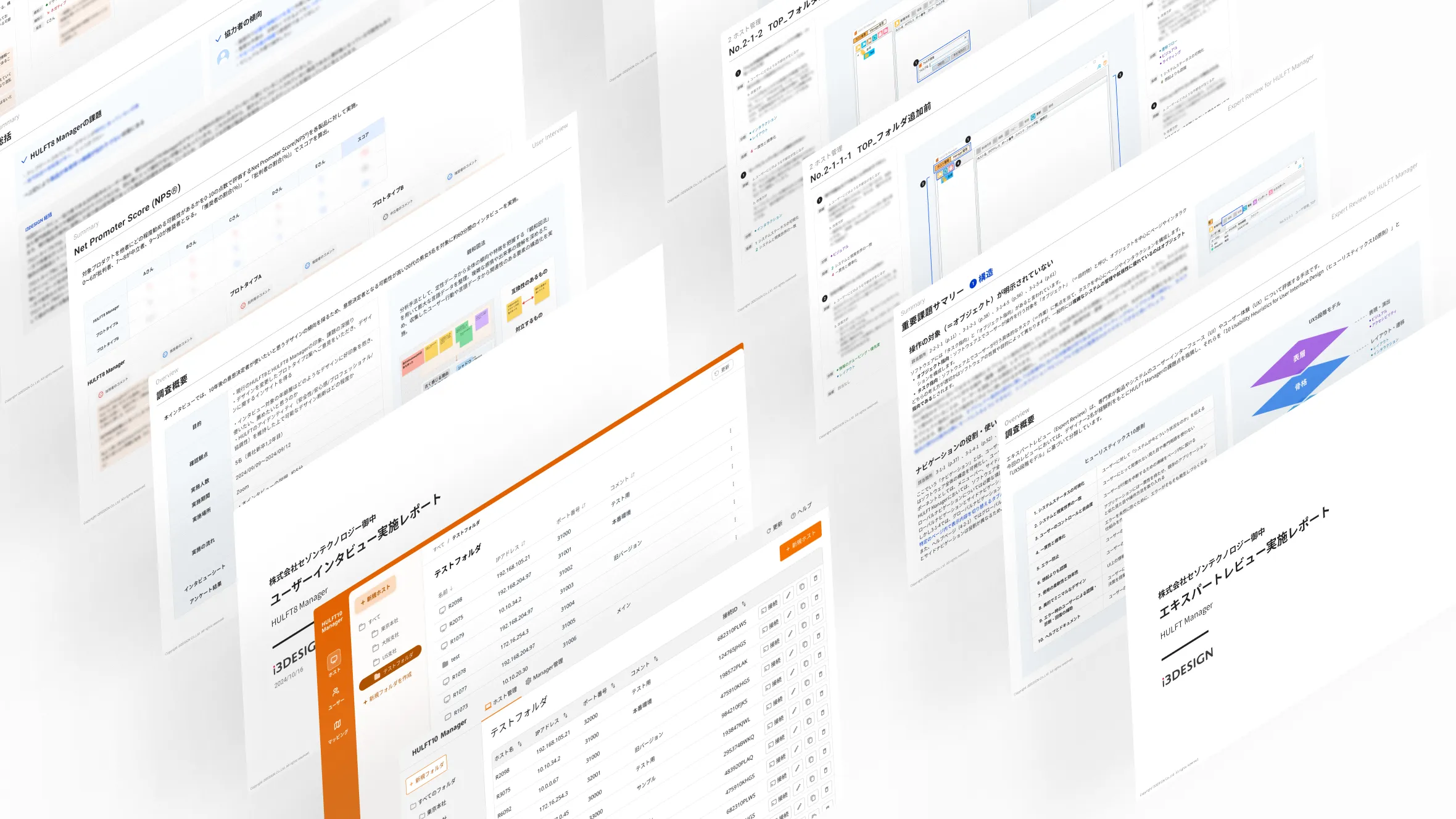

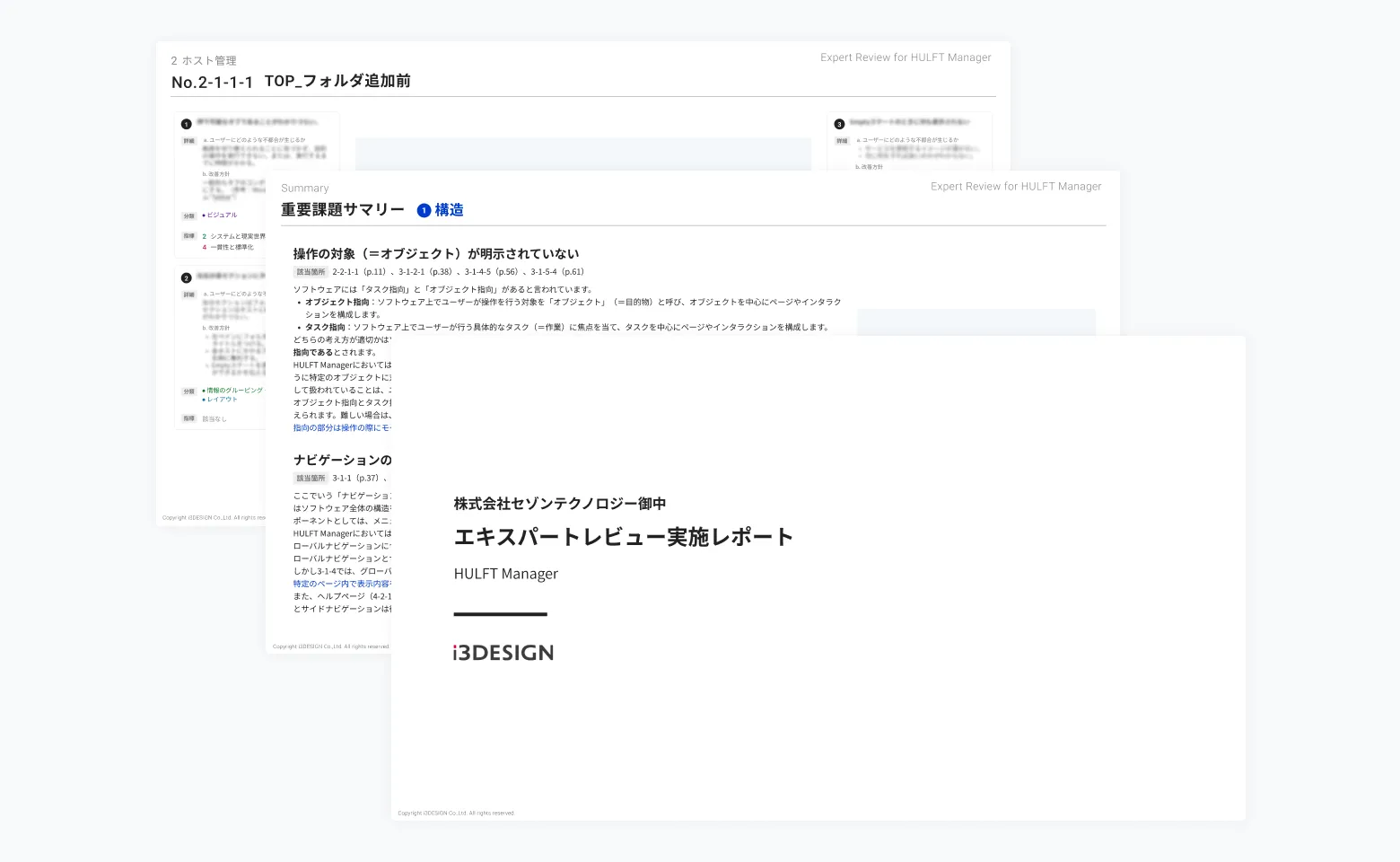

エキスパートレビューによる課題の洗い出し

ヒューリスティクス10原則やUX5段階モデルに基づいてUI/UXを評価。改善点を洗い出し、社内理解を促進するため丁寧な言語化を行ったレポートを作成した。

若い世代のインサイト収集

将来のユーザー層に近いセゾンテクノロジーの新卒社員を対象に、NPSアンケートとインタビューを実施。「若い世代のリアルな声」を収集し、提案に説得力を持たせた。

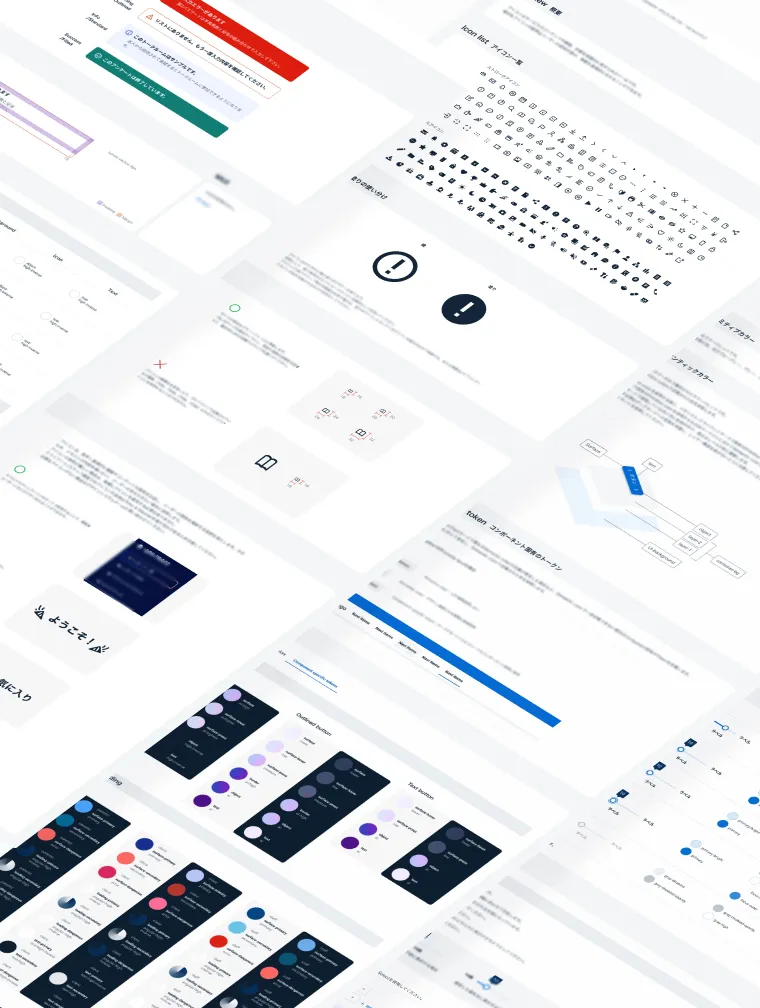

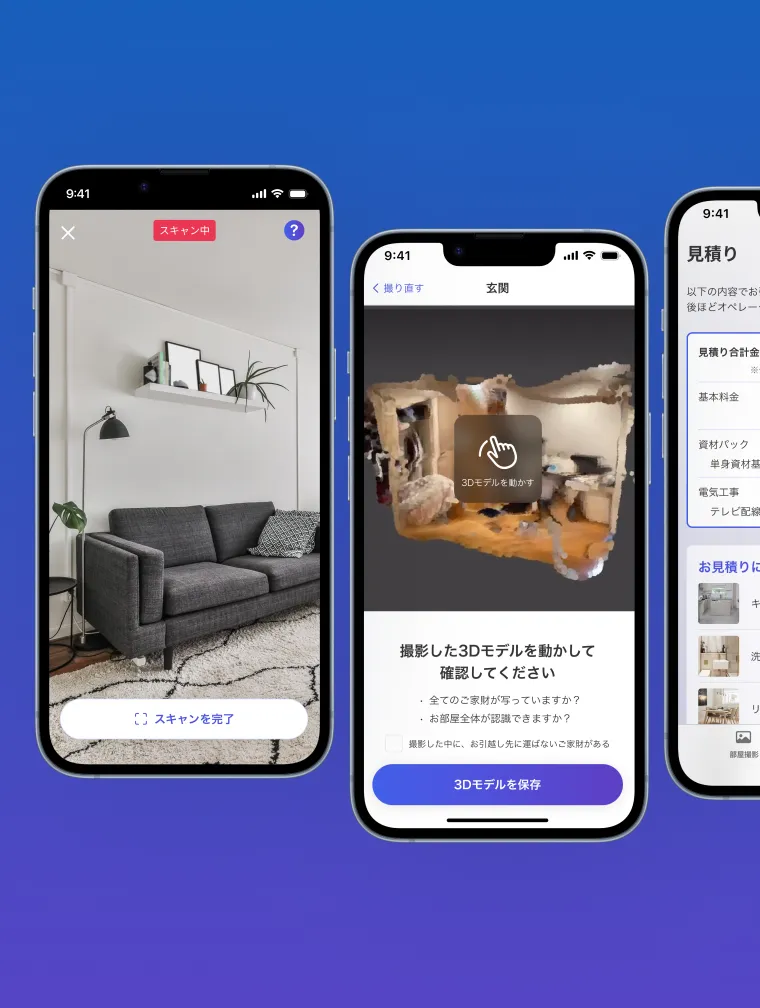

プロトタイプ作成とユーザー評価の収集

調査結果を基に、既存製品の改善案と新デザイン案を含む2種類のプロトタイプを作成。これに対するユーザーからの評価を収集し、デザイン改善の根拠を明確化した。

Interview

インタビュー

時代に合わせた変化への挑戦、求めたのは「想いを形にする伴走者」

左からアイスリーデザインの後藤、武本、セゾンテクノロジーの真田さん、宇佐美さん、鹿山さん

―― プロジェクト前にどのような課題をお持ちであったかを教えてください。

HULFTは業界内で寡占状態にあり、現状、お客様からの不満は特に聞こえてきていないものの、長年使われてきた製品であるため、このままでは「新しい世代には受け入れられないかもしれない」という危機感がありました。

そこで、今後に向けて調査の実施を検討しましたが、スモールスタートを目指して自部門だけで取り組むことに決めました。とはいえ、私たちのチームにはそのための専門的なノウハウを持ったプロがいません。また、内部だけで進めると「ちょっとした改良止まり」で終わってしまう恐れもありました。部長である私が主導すると、メンバーも「上司の意向に沿わなければ」と萎縮してしまうことも否めず、発想の幅に限界が生じかねません。そのため、外部の力を借りることにしました。

―― ベンダーを選定するうえで大切にしたポイント、基準はなんでしょうか。

まずは「実績や経験」を重視しました。特にUXの分野では、経験値の高さが成果に直結する部分が大きいと考えたためです。また、「リサーチからデザイン、コンサルティングまでワンストップで対応できるかどうか」もポイントでした。そして、コミュニケーション面も非常に大切にしました。アイスリーデザインさんは、実際に手を動かす方とも直接お話ができ、こちらの意図をしっかり汲み取ってくれると感じたのが、最終的な決め手になりました。

今回のプロジェクトは「思いを形にする」ことがテーマでしたので、「思いを一番に尊重してくれる伴走者」であることを重視しました。アイスリーデザインさんは、打ち合わせの段階からしっかり話を聞いてくれ、一方的な提案ではなく「一緒に走っていく」という姿勢が伝わってきたことが大きかったです。

「平成」から「令和」へ、デザインの方向性を明確化

―― 先方の課題をどのように解決していきましたか?

まずは、HULFTが市場でどのように評価されているのかを明確にするため、プロダクト目線で市場調査を行いました。続いてエキスパートレビューを実施。ヒューリスティクス10原則やUX5段階モデルに基づいて具体的な改善点を指摘しました。

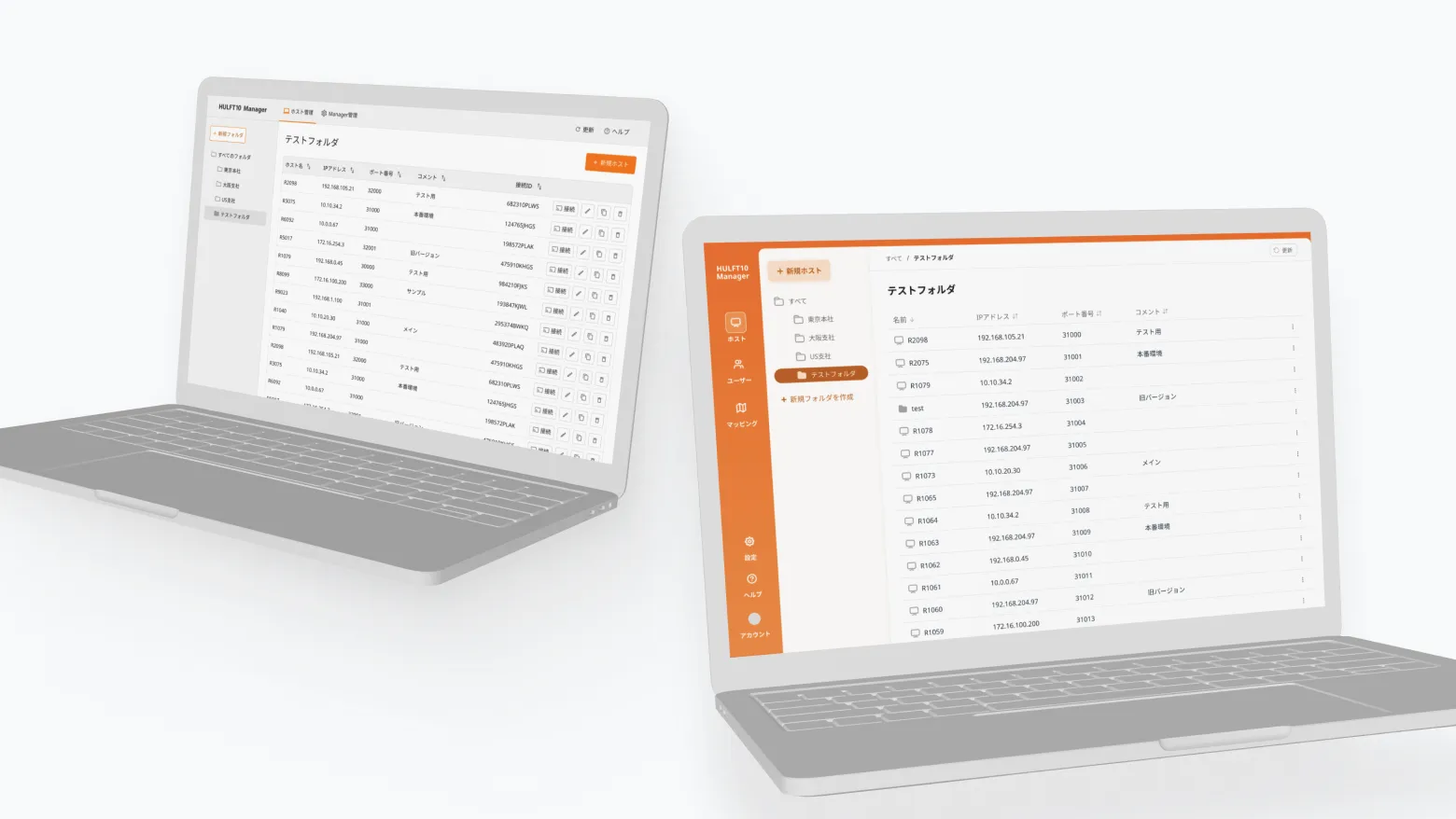

ユーザーインタビューでは、セゾンテクノロジーさんの新卒社員30名を対象にNPSアンケートを配布、さらに5名の方には直接インタビューを行いました。その結果を基に、UIデザインのプロトタイプを作成し、最低限の改善を施した案、大胆に構造を見直した案、そして現状の製品を加えた3案を用意して若い世代の反応を検証しました。プロトタイプの評価結果から、現状製品よりも改善案が支持され、特に大胆に見直したデザインが高評価を得たことが確認できました。

―― 本プロジェクトで特に難易度が高かったポイントを教えてください。

HULFTはすでに市場シェア1位※の製品です。そのため「使いづらいから変える」という単純な改善ではなく、「将来を見据えてどう進化させるか」を考える難しさがありました。そのためにも将来のユーザー層である若い世代の声を集める必要がありましたが、製品を使ったことがない層にただ見せても「使いづらい」で終わってしまうリスクもありました。そこで、日頃から最先端のプロダクトに触れている、セゾンテクノロジーさんの20代新卒社員にインタビューを実施し、ユーザー視点を収集しました。結果として、「平成っぽい」などといったリアルな声をたくさん集められたのは大きな収穫だったと感じています。

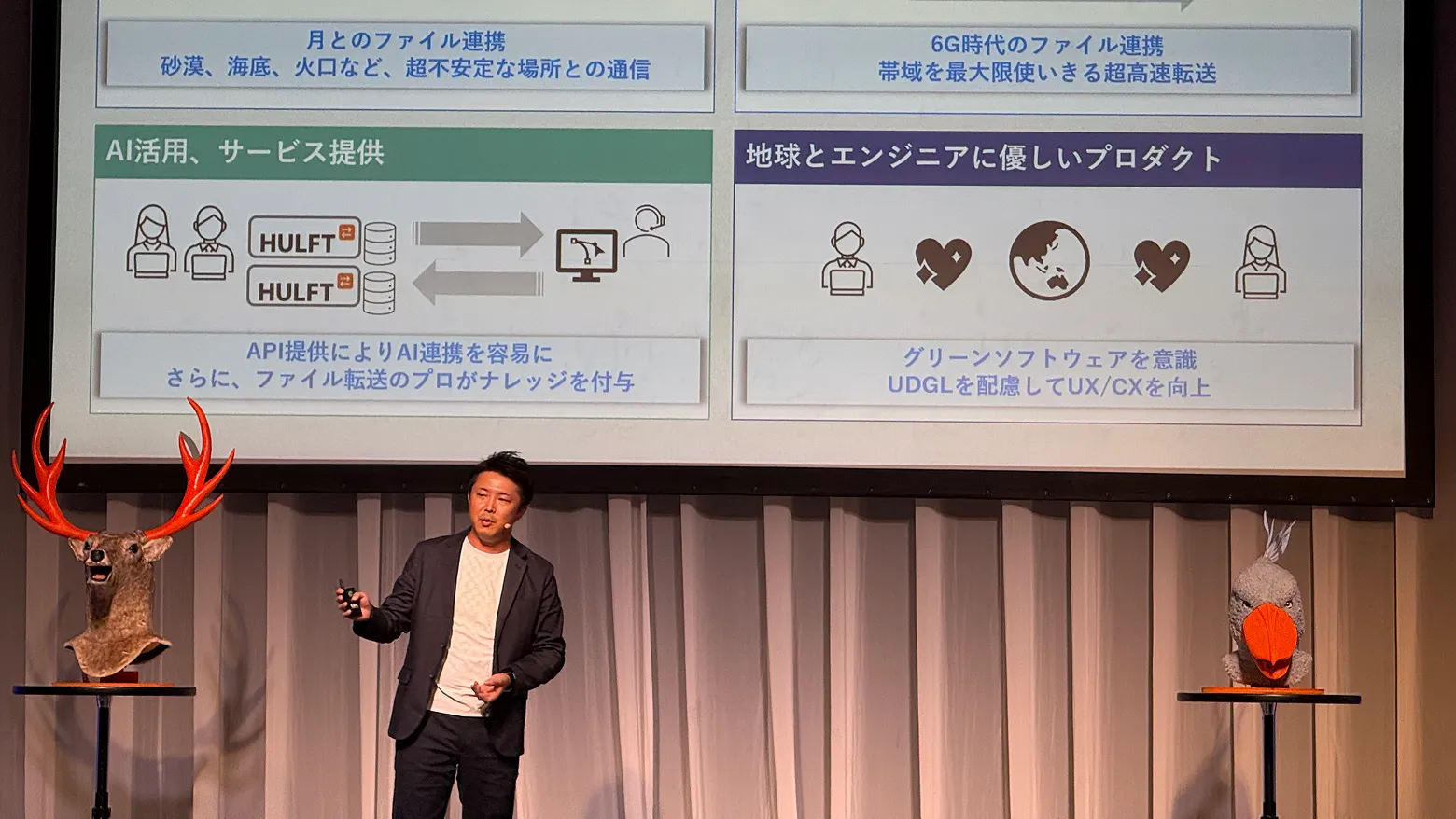

いただいたインタビュー結果は、上層部や他部門への説明にも非常に役立ちました。また、「HULFT Technology Days 2024」という大規模イベントでも、「Z世代にも受け入れられ、今後20〜30年使い続けてもらいたい」というビジョンを伝える際に活用しました。そのなかでも特に、「平成っぽい」というキーワードは会場にお越しいただいたユーザー企業の皆さまにも強く響いていました。「この製品は令和を狙っているんだ」というメッセージが伝わったと感じています。

「HULFT Technology Days 2024」に登壇された宇佐美さん

―― プロジェクトが進む中で、アイスリーデザインにはどのような印象を持ちましたか?

製品に対するキャッチアップの早さには本当に驚かされました。私たちは自社製品に慣れすぎていて、その複雑さや分かりにくさに気づきにくい部分があったのですが、アイスリーデザインさんは実際に製品を操作し、細部まで丁寧に掘り下げて改善点を指摘してくださいました。「ここまでしっかり見てくれるんだ」と感じ、とても安心感がありました。

ありがとうございます。私たちも製品を実際に操作する中で、多くの学びがありました。UI設計は、やはり実際に触れてみないと分からない部分が多く、特に細かな動きや使い勝手は、静止した画像からはなかなかイメージしづらいものです。ですので、実際に手を動かしながら、慎重に確認を進めました。エキスパートレビューでも、改善点の洗い出しのために、すべての画面をキャプチャしています。

ユーザーインタビューの結果が、今後の社内改善への指標に

―― 振り返って、一緒に仕事をして良かったと感じた点があればお聞かせください。

社内ではどうしても制約が多く、発想が固定化してしまうことがありましたが、アイスリーデザインさんと一緒に仕事をすることで違うアプローチを体験できました。製品背景の整理、4P分析、ユーザーリサーチからUIデザインへのプロセスは「こういうことをやりたかった!」と思えるものでした。多角的な視点や新アイデアをいただき、自身のデザイン手法やアプローチの幅も広がりました。

アイスリーデザインさんに入っていただいたことで、「自分の考えは間違っていなかった」と感じられ、安心感につながりました。エキスパートレビューでは、私たちが「当たり前だ」と思っていたことを丁寧に言語化していただき、他部署にも伝わりやすくなったのが印象的でした。

エキスパートレビューに基づいて大幅にブラッシュアップされたプロトタイプが私たちの描いていたイメージと近かったので、私たちの進むべき方向は間違っていないと確認できたのは嬉しかったですね。この確認が取れたことで、資料として上層部にも出せる状態になり、これからのスタートを切る上で大きな自信になりました。

―― 今後の目標やマイルストーンがあれば教えてください。

当社はプロダクトのライフサイクルの改善に取り組んでいます。具体的には、HULFT10の新製品が出たとしても、ユーザーの声をキャッチアップすることから改善までの横断的な取り組みを進めている段階です。なので、まずは私たち自身ができることとして、製品に興味を持ってくださった方々とお話しする機会を大切にしたいと考えています。実際の声を伺うことで、仮説に基づいて進めるだけでなく、リアルなデータや意見に基づいて改善を進めていけるはずです。同時に、社内のプロダクトマネージャーとUXデザイナーの育成も進めています。この「育った人材」と「整ったユーザー理解」の2軸が交わるとき、次の一手を打つタイミングが来ると思っています。